Enquête

La crise actuelle révèle les limites de notre système à de nombreux égards, elle a agi comme un amplificateur des inégalités sociales et a mis à l’épreuve nos certitudes, nos convictions et nos organisations. Transit, comme d’autres services d’accessibilité à bas seuil, comme d’autres métiers de première ligne, en a fait l’expérience. Nous avons déjà eu l’occasion d’écrire à ce propos tout au long de l’épreuve Covid-19[1], de lire aussi de nombreuses cartes blanches et autres tribunes bien légitimes. La crise sanitaire est politique, sociale et économique, elle devrait constituer une opportunité d’envisager de nouvelles orientations dans les modes d’organisation et de gestion de nos sociétés.

Durant la crise, l’ensemble des acteurs concernés par l’exclusion sociale a su se fédérer pour organiser un accueil et répondre aux besoins des populations laissées pour compte aux prémices du confinement. Dans un élan de solidarité, non sans une dose de prise de risques, une énergie créatrice a pu innover dans un but commun : assurer un accès aux soins, dans le sens du prendre soin de l’autre, le plus universel possible. Le cloisonnement des métiers s’est estompé, envisager la santé dans sa globalité est apparue comme une absolue nécessité, justifiant de nouvelles solidarités. Mais par rapport à l’usage de drogues, force est de constater qu’il a fallu parer au plus urgent en construisant des initiatives sur des hypothèses plus que sur des données tangibles.

Dans notre premier baromètre de l’usage de drogues en période de confinement[2], nous avons indiqué combien la géopolitique des drogues devenait une préoccupation majeure de santé publique. A ce point déterminante, mais tellement opaque, qu’il nous a fallu faire preuve de débrouillardise pour connaître les tendances de ce marché et ainsi pouvoir anticiper, planifier des actions de réduction des risques (RdR) à destination des usagers de drogues en situation de vulnérabilité. Aux premiers jours du confinement, les hypothèses d’une autre crise sanitaire et sociale, en plus de celle liée au coronavirus, étaient telles qu’il nous a fallu initier une enquête auprès des personnes restées en lien avec l’institution par l’intermédiaire de notre comptoir de RdR, ouvert 24h/24, 7j/7.

Une pénurie de produits, principalement de cocaïne et d’héroïne, aurait pu signifier une « pandémie » d’overdoses mortelles, de sevrages de circonstance, de décompensations psychiques, de crises de manque, d’hyper maximalisation des risques, … Simultanément, nous parions au plus urgent pour implémenter les mesures de distanciation sociale dans nos services et continuer à assurer un accueil. Car la dépendance, dans sa forme la plus chronique, ne s’arrête pas là où commence le confinement.

Consommateurs en grande précarité, les oubliés de la recherche scientifique ?

La face obligatoirement cachée d’un comportement, parce que clandestin puisqu’interdit, a très clairement enfreint notre capacité d’action et d’anticipation et a fait planer de nombreuses incertitudes dans une dimension qui pourtant devrait relever de la science. Il n’est pas rare d’être confronté à des rapports de recherche issus du domaine de la santé publique, au sein desquels les chercheurs diluent les données dans des classifications génériques peu adaptées et éloignées de nos besoins. Chaque produit ayant ses spécificités, il serait inconcevable, d’un point de vue épidémiologique, de noyer sans distinction aucune, des indicateurs liés à l’usage de l’alcool et du tabac ou de généraliser les produits illicites autres que le cannabis. D’un point de vue de la recherche, il est difficile d’obtenir des données représentatives de l’usage de substances illicites, d’autant plus lorsqu’il concerne les publics les plus marginalisés. Ils sont les grands oubliés, considérés d’un point de vue méthodologique comme étant « hors cadre ». Les biais sont nombreux. Rapporter une consommation de produits illicites, même anonymement, peut être assimilé à une forme d‘auto-incrimination, et bon nombre d’usager.ères en situation de précarité ont déjà fait l’objet de contrôles, de poursuites pénales. Cette situation contribue à entretenir la peur, le besoin de se cacher, et la difficulté à révéler, aux professionnels de la santé, leur consommation. Heureusement, cette barrière s’estompe par le rapport de confiance qui s’établit au travers des initiatives entreprises localement pour et avec le public usager de drogues, comme dans le cadre des comptoirs de RdR par exemple.

Les biais méthodologiques imputables au contexte de vie sont légions lorsque l’on tente de connaître la situation des consommateurs de substances illicites. Les enquêtes de santé menées par les autorités publiques se basent principalement sur des critères peu enclins à objectiver la prévalence de la consommation des drogues illicites, davantage encore auprès des personnes sans domicile fixe. Les échantillons sont le plus souvent constitués sur base du registre national, la collecte des données[3] se fait au domicile des répondants par des enquêteurs formés à cet effet. Dans un contexte de clandestinité de la consommation, il faut bien admettre qu’être répondant à une telle enquête, en toute bonne foi, relève pratiquement de l’acte militant ou est inaccessible.

Ces méthodes de recherche ne permettent pas de toucher les personnes incarcérées, institutionnalisées, sans domicile fixe, en situation d’illégalité sur le territoire, les personnes illettrées, analphabètes, etc. Ces procédés génèrent donc une sous-représentation d’une part importante de citoyens, principalement ceux, justement, dont le contexte de vie maximalise les risques liés à l’usage de drogues.

L’intervention en devient tâtonnante, voire exploratrice, basée sur le bon sens et l’intuition plutôt que sur des données factuelles. Il n’existe aucun autre phénomène de société, séculaire de surcroit, souffrant d’un manque de connaissances aussi symptomatique. Seules des initiatives locales, le plus souvent internes et spécifiques à une institution et qui se rajoutent aux missions de base ont le mérite de voir le jour et ce, uniquement grâce à l’implication de travailleurs dont ce n’est pas la fonction première.

Dès lors, comment donner du sens à une démarche de santé s’il est difficile de l’objectiver sur base de données croisées, vérifiées et validées selon des protocoles à grande échelle ? A Transit, nous avons choisi de mener une enquête directement auprès du public fréquentant le comptoir LAIRR (Lieux d’Accueil, d’Information et de Réduction des Risques) de l’institution.

« Il semblerait qu’un obstacle majeur lié à la continuité des soins ne soit pas tant l’accessibilité de la molécule, mais bien les possibilités très restreintes (voire inexistantes pour certains) d’accéder à une consultation médicale en dehors du secteur spécialisé. »

Un baromètre sans précipitation

Notre baromètre de l’usage de drogues en période de Covid-19 a provisoirement estompé nos craintes quant aux potentielles conséquences sanitaires d’une perturbation de l’offre sur le marché illicite des drogues. Après 8 semaines d’enquête, nous constatons une relative stabilité du prix, de la composition et de la disponibilité des produits. Les habitudes de consommation n’ont pas non plus évolué durant le confinement. De cette démarche improvisée, avec l’aide de notre public et des équipes de 1ère ligne, il est intéressant de souligner la fiabilité des résultats corroborés par le tout dernier rapport conjoint de l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) et d’EUROPOL[4] sur le marché des drogues en période de Covid-19. Cette réalité devrait constituer une preuve de l’importance de considérer le vécu des usagers de drogues comme source d’expertise au plus près des réalités de terrain.

Quoiqu’il en soit, restons précautionneux quant à la méthodologie de notre baromètre. Surtout lorsqu’il s’agit d’observer les tendances d’un marché par essence très versatile. Nous n’établirons aucune conclusion sur base des données récoltées, elles serviront surtout à établir des hypothèses utiles pour prévenir certaines situations probables ou à venir.

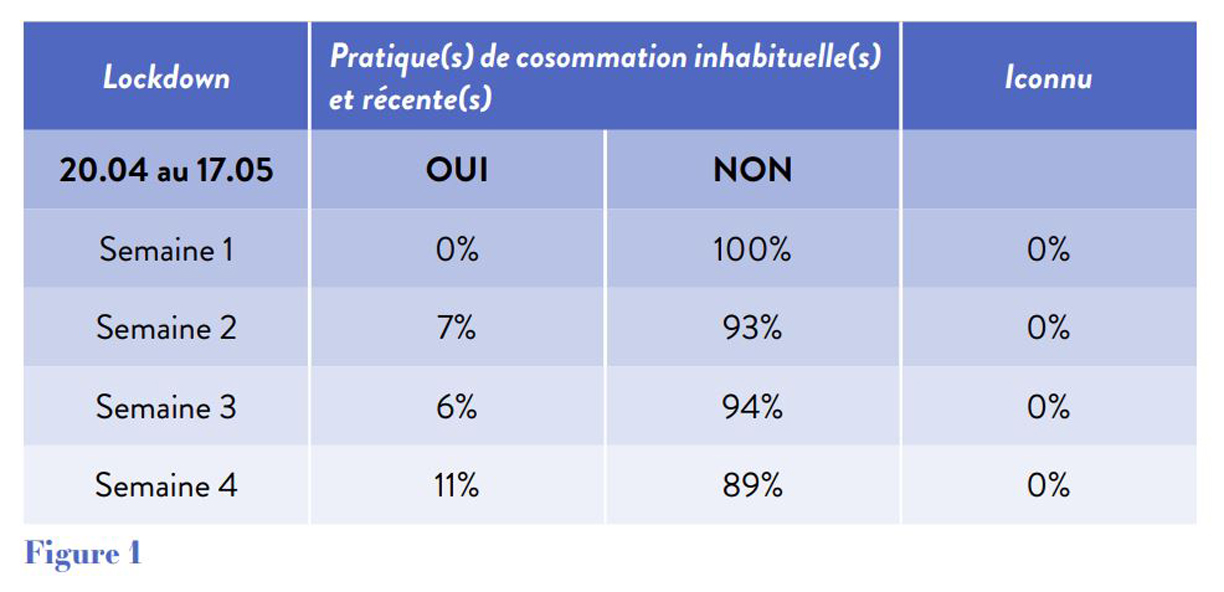

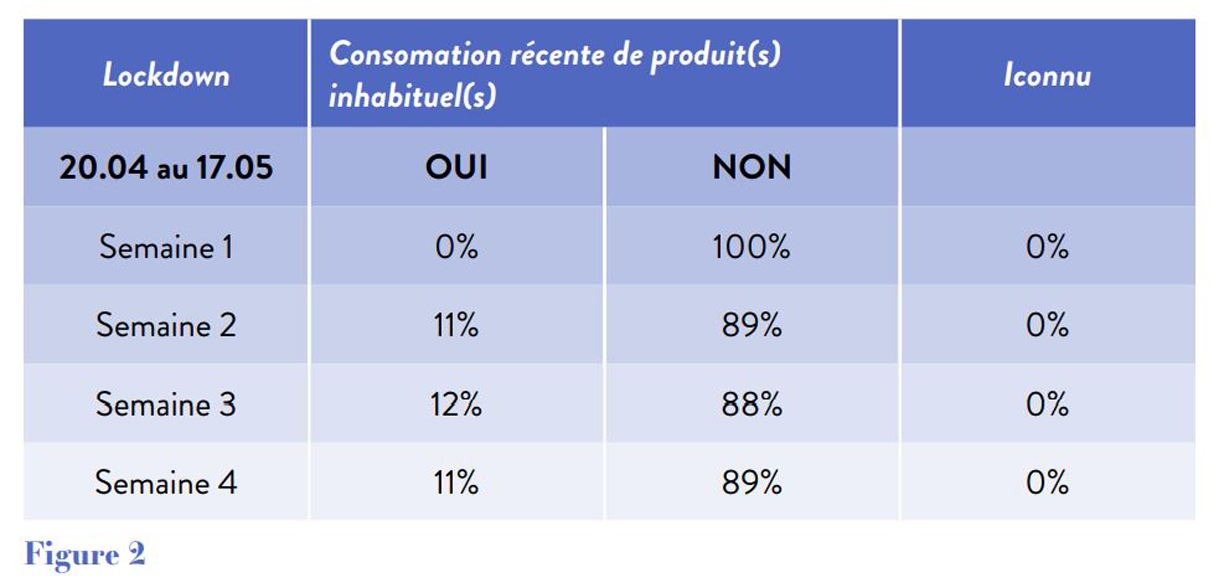

Qu’en est-il en période de confinement parmi une population présentant des consommations à risque déjà préexistantes ? A-t-elle changé ses habitudes de consommation ?

A l’heure actuelle [Figure 1], les données de notre enquête indiquent que les usagers de drogues sont moins de 10% à avoir modifié leurs pratiques (en moyenne 6%) et la majorité de ces modifications concerne une augmentation de la fréquence de consommation, en lien avec un produit dont la qualité aurait baissé.

Ont-ils consommé des substances qu’ils n’utilisaient pas habituellement ?

Ils sont plus de 95% à déclarer ne rien avoir modifié dans leurs habitudes de consommation [Figure 2]. Cette stabilité est plutôt rassurante. D’une part, elle signifie qu’il n’y a pas encore eu pénurie de produits et d’autre part, elle montre qu’il n’y a à priori pas eu de surconsommation, liée au contexte de vie en période de coronavirus, parmi notre public.

Disponibilité du produit et habitudes de consommations

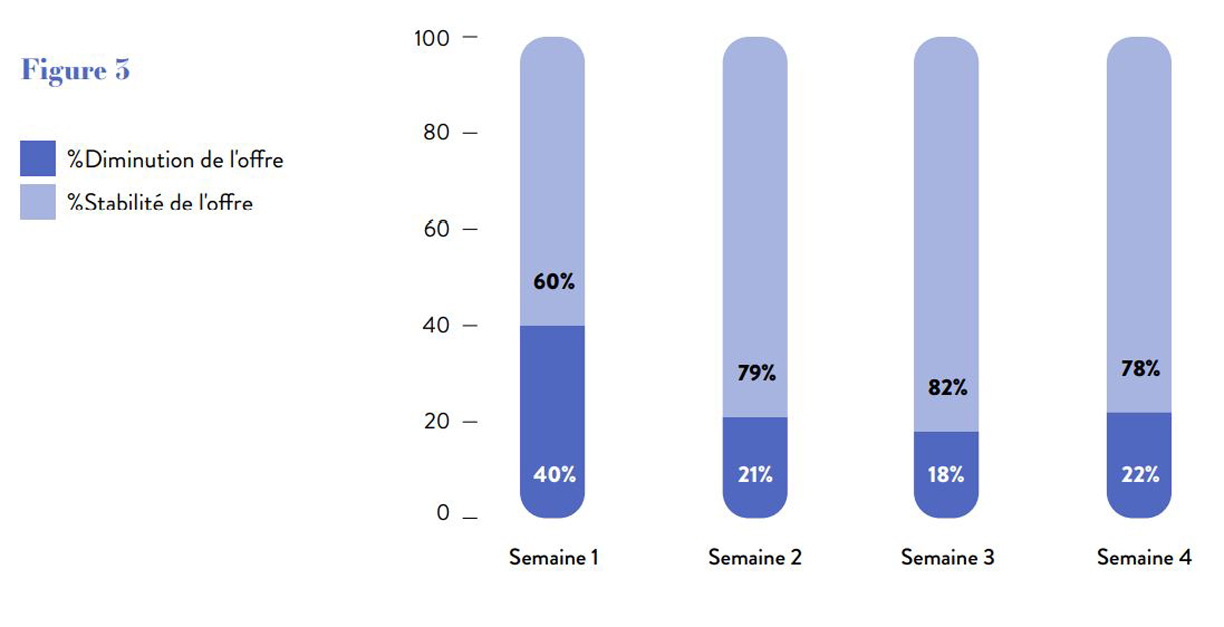

Durant les 2 mois de « lockdown », le marché des drogues aurait été relativement stable, une moyenne de 92 % des répondants déclare ne pas rencontrer de problème d’approvisionnement lié au contexte.

La fluctuation observée dans la disponibilité des produits [Figure 3] ne reflète donc pas forcément une baisse de l’offre en substances illicites. En effet, lorsque le public du comptoir déclare avoir des difficultés d’approvisionnement, c’est surtout parce qu’il doit parcourir des distances plus importantes pour se procurer les produits, que les tranches horaires de ventes sont réduites, parce que le dealer impose l’achat de quantité minimale pour opérer la transaction ou parce qu’en période de confinement l’usager du comptoir est aussi beaucoup plus visible dans l’espace public.

Légende: Fluctuation observée dans la disponibilité des produits

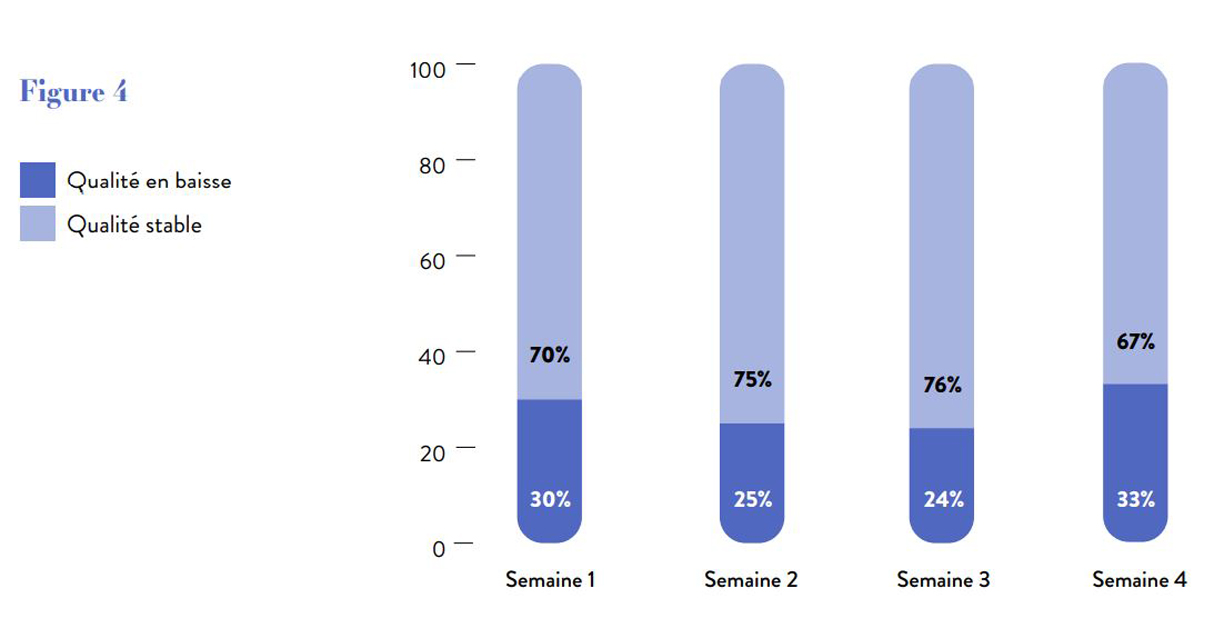

Prix et qualité du produit

Ces deux dimensions nous paraissent indissociables en ce qui concerne les drogues illicites : l’une influence l’autre dans la perception qu’ont les consommateurs de leurs produits. Contrairement à un bien de consommation réglementé, soumis à des règles de qualité et de prix, les drogues illicites, échappant à tout contrôle, ne permettent pas une connaissance objective. Dans un tel contexte, une évaluation subjective des prix est la seule notion à notre portée. Il faut entendre par là la perception par le client du juste prix qu’il donnera au produit. Ce dernier est une appréciation subjective intimement liée aux attentes du consommateur à l’égard du produit, de son désir de le consommer et de sa capacité à rencontrer les attentes du client. Cette valeur subjective est la seule indication à notre disposition pour observer d’éventuelles fluctuations de prix sur le marché illicite des drogues. Point d’autres données de comparaison à notre disposition, contrairement à pléthore d’analyses du marché de la concurrence pour tout autre bien de consommation réglementé.

Une fois de plus, il s’agit d’indications à partir desquelles nous ne pouvons émettre que des hypothèses. Un.e. consommateur.trice peut par exemple considérer le produit comme moins psychoactif, en déduire qu’il a été davantage coupé ou frelaté. Ces considérations dépendent du vécu, du contexte de consommation, ou éventuellement du simple fait d’une transaction difficile. Seul un test de reconnaissance des produits, tel que pratiqué par Modus Vivendi, pourrait nous donner une indication objective de la qualité du produit, d’autant que la corrélation entre les perceptions des consommateurs et les résultats des analyses est souvent faible[5]. Malheureusement, ce dispositif de « testing » est difficile en période de « distanciation sociale ». Connaitre la composition du produit est pourtant fondamental, surtout dans un contexte où la rentabilité sera reconsidérée par le dealer. Il prend plus de risque, l’approvisionnement est probablement plus difficile, les matières premières plus rares, etc. – le frelatage des produits étant toujours la solution la plus simple pour rationaliser les coûts et maximiser les bénéfices. Nous craignons un impact désastreux sur la santé des usagers. Au vu des chiffres, rien d’alarmant encore, mais le marché des drogues est très versatile.

Légende: Prix et qualité du produit: évaluation subjective des prix liée aux attentes du consommateur à l’égard du produit, cette valeur subjective est la seule indication à disposition pour observer d’éventuelles fluctuations de prix sur le marché illicite des drogues

Traitement et accès aux médicaments en pharmacie

L’accès aux traitements divers (TSO[6] compris) semble avoir posé de gros problèmes durant la première semaine de lockdown. 45% des réponses obtenues annonçaient une diminution de l’accessibilité des traitements en officines en raison de rupture de stocks (essentiellement des benzodiazépines et du Suboxone®). Cette pénurie momentanée pourrait en partie s’expliquer par le fait que certains médecins aient choisi d’augmenter la durée de couverture en traitement(s) de leurs patients (et ce, pour prévenir les difficultés liées à l’accessibilité aux consultations médicales de première ligne). Il en résulte des passages moins fréquents en officines, mais pour y retirer des quantités plus importantes de médicaments. On peut aussi plus largement évoquer les retards emmagasinés par les unités de production de l’industrie pharmaceutique, ainsi que les difficultés d’approvisionnement et de livraison des officines par les grossistes en médicaments. La situation s’est par la suite améliorée : sur ce dernier mois, 85% des répondants n’ont pas rencontré d’obstacles liés à l’approvisionnement de leur(s) traitement(s). Même si nous n’avons pas orienté notre questionnaire en ce sens, il semblerait qu’un obstacle majeur lié à la continuité des soins ne soit pas tant l’accessibilité de la molécule, mais bien les possibilités très restreintes (voire inexistantes pour certains) d’accéder à une consultation médicale en dehors du secteur spécialisé, débouchant sur la prescription d’une ordonnance, sésame indispensable à la délivrance en pharmacie.

En parallèle, les traitements manquants n’ont pour l’instant pas été remplacés par des traitements analogues plus onéreux, ce qui est encourageant.

Conclusion

« Leave no one behind », ne laisser personne de côté, est le leitmotiv du programme onusien de développement durable à l’horizon 2030. Le Covid-19 vient de démontrer que la route est encore longue, mais qu’il faut agir vite. Ne laisser personne au bord du chemin signifie aussi accepter la différence et commencer à douter des certitudes qui, aux premiers jours de la crise sanitaire, ont de circonstance précisément oublié ceux qui se trouvaient déjà au bord de la route. A l’image du dispositif français TREND[7] (Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues), nous sommes convaincus de la nécessité de nous associer autour du développement d’un outil de collecte d’informations émanant du terrain, alimenté en continu par celui-ci, permettant quasiment en temps réel de détecter les phénomènes émergents, de décrire et de comprendre au plus près les évolutions des pratiques dans une logique de veille sanitaire.

Dans l’ère d’après, le travail social devra être réinventé, non sans prendre en considération le contexte de vie des personnes, aussi dans sa dimension politique, comme déterminant fondamental de la santé. L’ère d’après, c’est sans doute apprendre de nos erreurs pour ne pas reproduire les failles de notre système. Ce sera aussi oser entreprendre, innover, expérimenter comme nous l’avons tous fait dans un élan de nécessaire adaptation.

De notre côté, nous considérons qu’oser sortir des sentiers battus devient un objectif pertinent de développement en ce qu’il permet l’innovation sociale. Nous prenons donc le risque de déclarer qu’il conviendra à l’avenir de considérer la dépendance à certains produits comme autre chose qu’une maladie délictueuse.

[1] Divers article dilemme baromètres interview

[2] http://fr.transitasbl.be/wp-content/uploads/2020/05/drogues-et-confinement-Transit.pdf

[3] https://his.wiv-isp.be/fr/SitePages/Collecte_donnees.aspx

[4] https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13097/EU-Drug-Markets_Covid19-impact_final.pdf

[5] https://www.pistes.fr/swaps/59_238.htm

[6] Traitement de substitution aux opiacés : Méthadone, Suboxone®, Subutex®, etc.

[7] https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Bulletin-TREND-COVID-1.pdf