Parti d’une définition en creux – l’absence de maladie –, le concept de santé s’est complexifié dans la société contemporaine. Dans le discours ordinaire, la santé reste l’absence de maladie. Dans celui de la santé publique, elle englobe les sphères physique, mentale et sociale, réunissant dans une triple exigence les conditions dont certains font dépendre le bonheur. De là s’opère un glissement vers une société « médicalisée », où chaque être humain est un patient en puissance. Se pose alors la question de la norme, à respecter au pied de la lettre ou avec quelques écarts, à transgresser ou même à ridiculiser. Quel panel d’attitudes, parfois contradictoires, résulte-t-il du compromis posé entre les injonctions sanitaires et la liberté ?

Désignées au pluriel sous le nom de « maladies », les pathologies qui nous affectent sont multiples, plus ou moins graves, durables ou transitoires. Lorsque nous parlons de « santé », en revanche, c’est toujours au singulier, comme si le concept n’avait pas à se décliner suivant la spécificité des personnes et des contextes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)[1] la décrit comme une force vitale qui, très largement, englobe les plans physique, mental et social. Elle précise qu’elle est davantage que l’absence de maladie, la conditionnant de ce fait à cette absence qui, même si elle n’est pas suffisante, est nécessaire.

Dans les représentations ordinaires, nous sommes « malades » OU en « bonne santé ». Les concepts cohabitent cependant dans une expression attestée depuis plus de trente ans, « malades en bonne santé[2] », désignant les porteurs de maladies dont la pathologie est sous contrôle et qui mènent leur vie de façon satisfaisante, non seulement grâce à leur traitement médical mais par leurs projets, activités, liens familiaux et sociaux. En font partie, par exemple, les diabétiques, les asthmatiques ou encore les porteurs du virus HIV. Pourtant, cette appellation n’a pas fait souche dans le langage ordinaire, où elle fait figure d’oxymore. Jouir d’une « bonne » ou d’une « mauvaise » santé se définit implicitement comme un rapport à la maladie, souffrir d’une maladie implique que la santé s’en est allée. Chacun des deux concepts offre le miroir inversé de l’autre, ils s’excluent en étant inséparables.

Une autre définition a connu son heure de gloire. Elle a été proposée par le docteur Leriche en 1936 : « La santé, c’est la vie dans le silence des organes ». Cet aphorisme a été critiqué pour son côté réducteur, notamment parce qu’il fait référence au corps, et non au psychisme[3]. Néanmoins, la formule est innovante parce qu’elle met au premier plan le ressenti de l’individu, qui se déclare en bonne santé tant qu’il peut mener sa vie sans ressentir aucune douleur. Lorsque l’un ou l’autre de ses organes (à prendre au sens large) manifeste sa présence et « parle », à ce moment-là, s’il en prend conscience, il devient un malade. Dans cette définition, la douleur est un symptôme à prendre en considération et à traiter, et non une loi de l’espèce voire une punition divine, comme c’était le cas autrefois.

La santé, un enjeu politique et moral

La définition de l’OMS évacue du concept de santé non seulement la maladie, mais toutes les difficultés de la vie (dépression, chagrin, exclusion, chômage…). Même si les politiques de santé prônent la réduction des inégalités et font de la santé un processus qu’il s’agit d’apprivoiser, cette image de « complétude » offre un raccourci cruel entre le rêve et le réel. L’utopie qu’elle véhicule fait le jeu de la publicité et de ses avatars, qui amalgament santé, réussite et bonheur, opposant ceux qui répondent à tous ces critères aux autres, qui échouent parce qu’ils ne se sont pas donné la chance de faire partie des élus.

Les représentations qui en résultent font du bien-être un devoir de réussite, et du devoir de réussite un enjeu moral. « Lorsqu’être heureux et en bonne santé devient la norme, ceux qui échouent à rentrer dans le moule portent les stigmates de l’échec[4] ». Selon ce point de vue, les fumeurs, les personnes en surpoids ou encore les toxicomanes se mettraient eux-mêmes en danger et constitueraient une menace pour la société, parce qu’ils coûtent cher et offrent un exemple à ne pas suivre.

Le curseur de la nocivité est déplacé de l’activité vers l’individu que tout semble accuser. Le « principe de prévention[5] », destiné à baliser notre existence en nous signalant ce qui peut être dangereux, en pointant nos sales habitudes ou nos transgressions, vise à parer les coups du sort pour garantir un futur radieux. Y déroger est une faute. En 1923, la comédie grinçante de Jules Romain[6], Knock ou le triomphe de la médecine, offrait une vision analogue du risque en dénonçant les excès d’une médecine élevée à l’état d’idéologie. Le docteur Knock, auteur de la fameuse petite phrase « Tout homme bien-portant est un malade qui s’ignore », prétend rayer le mot « santé » du vocabulaire, parce qu’il n’a plus aucune raison d’être au regard des progrès de la médecine.

Cette conclusion qui, à l’époque, se voulait sarcastique, s’applique à la surmédicalisation que nous connaissons aujourd’hui. La pathologisation du quotidien prétend s’attaquer à tous les travers qui, malgré tout, font le lot de notre quotidien et nous procurent malgré tout du plaisir.

Les malades de la norme

Étymologiquement, « norme » vient du latin norma, l’équerre, instrument qui implique l’exactitude et la règle. Pour Lucien Israël[7], ce qui caractérise le normal, c’est « la platitude du tracé, la timidité des aspirations, l’écrasement des désirs ». Les grandes réussites (financières, politiques, artistiques, littéraires…) sont souvent le fait de personnes qu’il semble difficile de qualifier de « normales », sauf à faire entrer dans la normalité une part d’anormal. Jouant sur ce paradoxe, Israël affirme qu’« être normal, c’est être névrosé », s’opposant à Freud pour qui « le névrosé échoue là où le normal réussit ». Une autre définition s’impose alors : le névrosé est celui qui laisse apparaître le conflit inconscient, alors que le normal, sous une apparence lisse, le garde profondément enkysté. Le névrosé serait alors dans un état de santé peut-être défaillant mais authentique, tandis que le normal, lui, serait un malade qui se ment à lui-même.

La psychanalyste Joyce McDougall[8] a popularisé le concept de « normopathie » pour traduire un état « anormalement normal » qui, à partir de frustrations, de souffrances et de peurs, recrée un fonctionnement adapté à son contexte social. Cette normalité définie en creux par l’absence de conflit peut être induite par la médication, comme une « normalité sous cachet, pour qu’à jamais la folie se taise »[9].

Le « normopathe » est engoncé dans ses préjugés, façonné par une éducation trop rigide. Pour Joyce Mc Dougall, l’enfant dit « normal » quête l’amour de ses parents en respectant les règles qui sont les leurs. Le trop normal a peur de ce qui sort des normes et le renvoie à sa propre monstruosité. Il doit s’en protéger. Mais en même temps, l’anormalité le fascine et l’aspire. C’est sur cette vague que surfent les médias, exploitant les événements sous couvert de transparence, mettant en exergue quelque chose qui fait peur, qui trouble ou qui fait rire, comme autant d’exutoires à une normalité pesante et qui, de ce fait, devient vivable. En termes de santé, le normopathe serait animé par l’angoisse de mal faire, de transgresser d’une façon ou d’une autre les normes sanitaires, quitte à en souffrir ou à faire souffrir. L’« orthorexique », par exemple, recherche une nourriture saine avec un scrupule poussé à l’extrême, le « mysophobe » souffre d’une crainte exacerbée des microbes. Notons que la terminologie savante dont ces excès font l’objet s’inscrit elle aussi dans un registre normatif, voire normopathe, promu par notre société.

Le mépris de la santé

L’individu étant considéré comme responsable de sa santé, les conduites à risque lui sont déconseillées, voire interdites. C’est en tout cas ce que préconisent les politiques de santé ou les campagnes de prévention. Et comme tout peut devenir un risque, nous assistons à une prolifération d’injonctions qui révèle un « acharnement à contrôler tout autour de nous, y compris notre propre corps[10] », avec des effets peut-être délétères.

« Un écrivain muscle son esprit. Cet entraînement ne laisse guère de loisirs sportifs. Il exige des souffrances, des chutes, des paresses, des échecs, des fatigues, des deuils, des insomnies, exercices inverses de ceux qui développent le corps[11] ».

« On aurait du mal à imaginer Jean-Paul Sartre et ses camarades de la rue d’Ulm se préoccuper de leur bien-être pendant leurs études, à moins de considérer l’ingurgitation de montagnes de livres au contenu plus ou moins indigeste – entrecoupée par la consommation de tabac, de café et d’alcool forts – comme une alimentation variée[12] ».

Cette réticence envers la contrainte et la restriction, qui empêcheraient le génie de s’exprimer ou, plus prosaïquement, qui seraient contre-productives, semble aussi vieille que le monde. Winston Churchill, grand fumeur et buveur, expliquait sa longévité : « Cigars, whisky and no sport ». Si la phrase qui lui est attribuée n’est peut-être qu’un fake, elle rappelle le proverbe attesté partout : « Il y a plus de vieux ivrognes que de vieux médecins ». Nul ne disconvient que la santé soit un bien précieux, mais les conduites à suivre pour la maintenir peuvent être objets de dérision, traduisant pour ceux qui s’en moquent un esprit étroit et conformiste. Les exemples ci-dessus (Cocteau, Sartre, Churchill et le génie dont ils ont fait preuve dans leur domaine) posent un lien entre l’exceptionnel d’une part et le mépris des « bonnes pratiques » en matière de santé d’autre part, comme si les deux étaient incompatibles, comme s’il fallait que le corps souffre pour que l’esprit puisse donner le meilleur de lui-même. Et inversement, le mépris des conduites « saines » peut être brandi comme un argument justifiant les excès qui iraient de pair avec la liberté et la création. La confusion entre causalité et corrélation n’a pas fini de nourrir la désinformation ou, dans un registre moins dramatique, de satisfaire le délectable besoin de se raconter des histoires, auréolant nos travers d’un prestige qui fait du bien.

Au-delà de la santé

Dans une société qui valorise l’excellence et la performance, ce qui est « normal » semble trop peu. La santé est alors insuffisante face à un objectif plus ambitieux, celui d’être « mieux que bien ». C’est le cas, par exemple, lorsque les médicaments psychostimulants sont ingérés non pas pour soigner un trouble, mais pour « booster » des performances jugées insuffisantes en dehors de tout diagnostic, notamment au sein de la population étudiante[13]. Chez les plus jeunes à partir de six ans, la consommation de rilatine (ou ritaline, en France) est parfois prescrite pour calmer une certaine turbulence propre à l’enfance. « La ritaline, c’est la tétine du XXIème siècle, le peacemaker des parents, la garantie d’un parcours sans fautes. Refuser de réguler son enfant, c’est hypothéquer son futur[14] ». Si les prescriptions se multiplient, c’est peut-être pour « soigner » un enfant qui, parfois, n’est malade que de l’addiction parentale à la performance.

F. Jesu[15] y ajoute certains compléments alimentaires, inutiles lorsque l’enfant jouit d’une alimentation variée, mais attractifs avec leur forme d’ourson rose et, surtout, présentés aux parents comme un geste indispensable pour éviter les problèmes d’apprentissage liés à des déficits en vitamines. Et de conclure, avec fatalisme (p. 20) : « La chimie est efficace : pourquoi s’en passer ? Les adultes ont la paix : pourquoi ne pas s’en contenter ? ». Le marketing s’appuie sur l’anxiété des parents et leur offre une solution rapide pour les rassurer.

La santé, entre liberté et contrôle

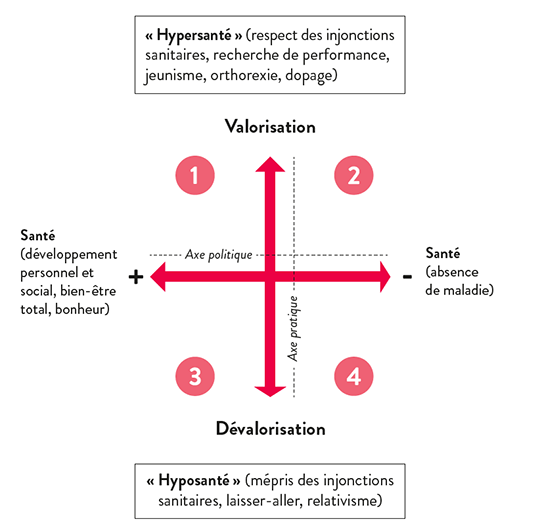

Les acceptions du concept de santé sont nombreuses, souvent paradoxales. Schématiquement, nous pouvons les modéliser sur deux axes, le premier, horizontal, décrivant le norme, la loi, ou encore la « lettre » du concept, et le deuxième, vertical, reflétant le vécu, le sentiment de la personne ou du groupe à son égard, autrement dit l’interprétation, l’« esprit » du concept.

Sur l’axe horizontal, que nous appelons politique, prennent place les définitions qui s’inscrivent dans un rapport à la maladie ; elles orientent ou inspirent les démarches de santé publique. À droite, la santé est définie « en creux » par l’absence de maladie. À gauche, la santé se définit par quelque chose de plus que l’absence de maladie, dans un contexte global allant jusqu’à se fondre avec l’idée de bonheur. La promotion de la santé, dans ce contexte, doit faire comprendre qu’elle se situe sur le pôle gauche de cet axe, sous peine de se confondre avec la prévention qui, elle, prend place à l’opposé.

L’axe vertical, pratique, représente le concept dans la vie quotidienne. Il inclut le ressenti, le désir ou le rejet, le jugement sur les normes en matière de santé.

Les deux axes définissent quatre cadrans :

- Cadran 1 : la valorisation des injonctions à la santé, avec le respect des conduites saines.

- Cadran 2 : la valorisation de la santé en tant qu’absence de maladie, en lien peut-être avec la liberté des conduites personnelles, tant que les éventuelles conséquences néfastes ne sont pas visibles.

- Cadran 3 : la dévalorisation des injonctions à la santé, considérées comme un muselage et une surmédicalisation de la vie, des sentiments, du plaisir et de la créativité.

- Cadran 4 : le regard défaitiste accompagné de constats tels que « nous sommes tous fichus de toute façon ».

Il ne s’agit pas de se prononcer en termes de bien et de mal : les postures découlant de chacun des cadrans peuvent être socialement adaptées, positives, ou alors cyniques, foncièrement négatives. L’important est de voir qu’elles se prononcent toutes, au fond, sur une vision de la société, plus ou moins libre, plus ou moins conditionnée par les lois.

Dans le premier volume de son histoire de la sexualité, Michel Foucault parle de la gestion du corps par le politique, dont il situe les prémices au cours du XVIIème siècle. Il décrit l’arrivée (ou l’intrusion) du politique dans une dimension privée. Au pouvoir de mettre à mort, qui était autrefois l’apanage de l’autorité suprême, se substitue dans les temps modernes celui de maîtriser la vie et son décours. La biopolitique de la population se centre sur le corps qu’elle envisage de deux façons, d’abord en le domestiquant par l’exercice de la discipline, puis en maîtrisant « la mécanique du vivant », dont « la prolifération, les naissances et la mortalité, le niveau de santé, la durée de vie, la longévité […] ; leur prise en charge s’opère par toute une série d’interventions et de contrôles régulateurs[16] ». Et de conclure : « La vieille puissance de la mort où se symbolisait le pouvoir souverain est maintenant recouverte par l’administration des corps et la gestion calculatrice de la vie ». Le concept prend évidemment tout son intérêt dans l’analyse de la pandémie que nous traversons[17].

Les questions de santé sont au cœur des politiques et présentent, en corollaire, des bifurcations dans le champ de la morale. L’art de vivre, la « bonne vie » au sens où l’entendent les philosophes, s’inscrit en toile de fond avec, en creux, un blâme pour ceux qui prennent des chemins de traverse. Le risque est de glisser vers un totalitarisme qui non seulement nous met en garde contre ce qui est mal, mais qui nous dicte ce qui est bien. Un autre risque existe, celui de s’inscrire dans un relativisme mou (tout se vaut…), de tomber dans le complotisme ou autre « postvérité » qui traduit une tentative désespérée de se raccrocher à n’importe quelle certitude, à n’importe quelle idée simple, plus confortable que l’angoisse et le sentiment de vide dans lesquels nous plonge un monde incertain. Contrôler la santé n’est pas uniquement le fait de politiques, mais de courants de pensée hégémoniques qui font l’impasse sur l’humain ou risquent de le faire, si d’autres voix ne s’élèvent pas contre la médicalisation de nos émotions, de notre ambivalence, des essais et erreurs qui marquent notre « commune humanité ».

[1] « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » : https://www.who.int/fr/about/who-we-are/constitution.

[2] MILZ H., Die ganzheitliche Medizin. Neue Wege zur Gesundheit. Bodenheim, Athenäum Verlag, 1985.

[3] BÉZY O., « Quelques commentaires à propos de la célèbre formule du docteur Leriche : ‘La santé c’est la vie dans le silence des organes’ », La revue lacanienne, vol. 3, n° 1, pp. 47-50.

[4] SEDERSTRÖM C. et SPICER A., Le syndrome du bien-être, Paris, Éditions l’Échappée, 2016, p. 10.

[5] PERETTI-WATEL P. et MOATTI J.-P., Le principe de prévention. Le culte de la santé et ses dérives, Paris : Seuil, 2009.

[6] ROMAIN J., Knock ou le triomphe de la médecine, Paris, Gallimard, 1972 (1923 : première représentation théâtrale).

[7] ISRAËL L., Boiter n’est pas pécher. Essai d’écoute analytique, Toulouse, Érès, 2010, p. 29-36, chapitre intitulé « Du normal ».

[8] MC DOUGALL J., Plaidoyer pour une certaine anormalité, Paris, Gallimard, 1978.

[9] PERALDI N., « Que reste-t-il de la sexualité infantile à l’heure d’une normopathie généralisée ? », Filigrane, vol. 26, n° 1, p. 60, 2017.

[10] PERETTI-WATEL P. et MOATTI J.-P., op. cit., p. 24.

[11] COCTEAU J., Opium, Paris, Stock, 1999 (1930), p. 227.

[12] SEDERSTRÖM C. et SPICER A, op. cit., p. 7.

[13] BENSON K., FLORY K., HUMPHREYS K. L., LEE S. S., « Misuse of stimulant medication among college students: a comprehensive review and meta-analysis », Clinical Child and Family Psychology Review, 2015, vol. 18, n° 1, pp. 50-75. Environ un cinquième des étudiants seraient concernés.

[14] GORI R. et FRESNEL H., Homo drogus, Paris, Harper Collins France, 2019, p. 1.

[15] JESU F., « Les médicaments au carrefour de la santé et de l’éducation. Souvenirs et réflexions », Le sociographe, vol. 72, n° 4, pp. 15-16.

[16] FOUCAULT M., Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, Paris : Gallimard, 1976, p. 183.

[17] Voir à cet égard le numéro 144 de Philosophie magazine et son article « Sommes-nous entrés dans la biopolitique ? » (novembre 2020, p. 28-33). Même si la question fait l’impasse sur l’ancienneté de la problématique, l’article rappelle notamment l’urgence à instaurer une « biopolitique II » pour la terre et sa protection, et le danger à fonder une société sur la peur d’un virus.