Chaque société a sa ou ses drogues culturellement intégrées, qu’elle ne qualifie généralement pas de ‘drogues’. Les autres substances sont interdites, et leur usager·e·s stigmatisé·e·s. Après un siècle d’interdiction d’une série de substances de plus en plus consommées, le constat d’échec s’impose. Le moment semble venu de composer avec la réalité des consommations et de mettre fin à la stigmatisation. En clair : de changer la loi.

Dans les sociétés occidentales, l’alcool est clairement la substance psychotrope culturellement intégrée et largement plébiscitée. Plus de trois quarts des Belges en consomment, mais ‘seulement’ 6 à 7 % en font une consommation ‘excessive’ (plus de 14 verres par semaine pour les femmes, plus de 21 verres pour les hommes d’après l’OMS) ou ‘problématique’ (évaluée par questionnaire). Pour une grande majorité des consommateurs, alcool rime donc avec détente après une journée de travail, convivialité entre amis, éventuellement un petit excès de temps en temps, qui prêtera plutôt à rire qu’à s’alarmer. Et pourtant…

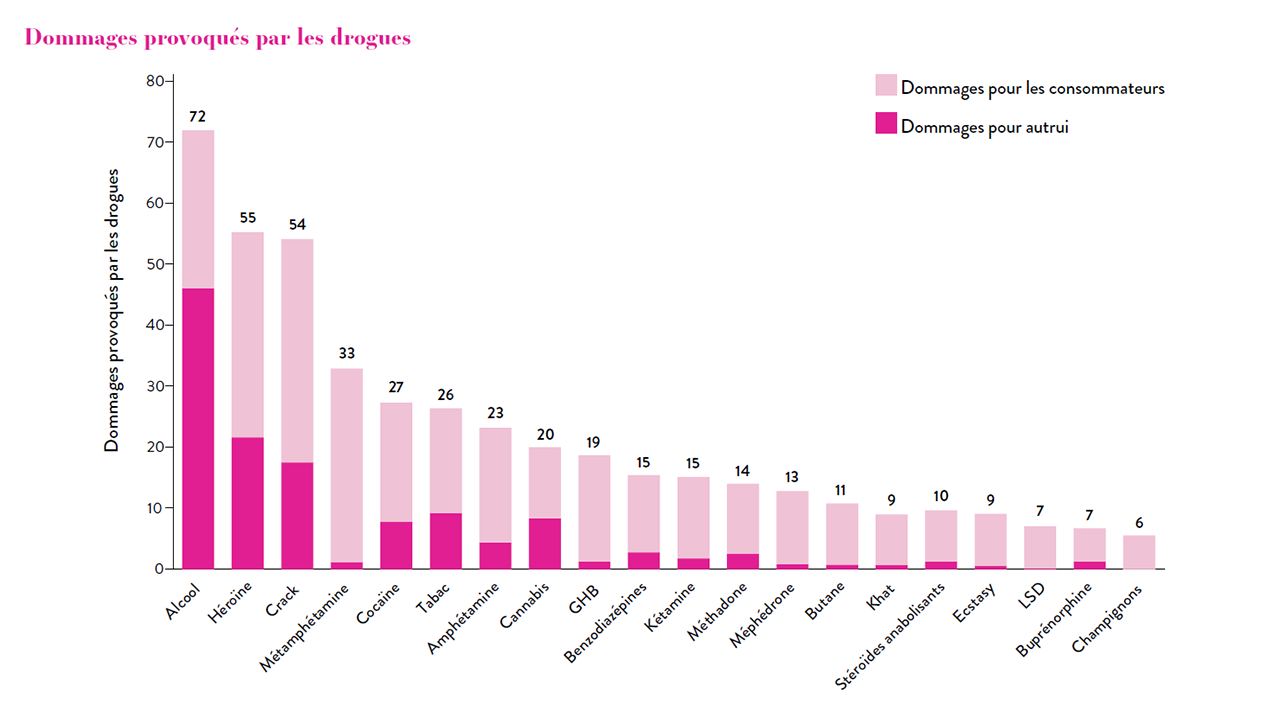

L’alcool au top… des nuisances

En 2010, le psychopharmacologue britannique David Nutt a rassemblé un panel d’experts reconnus en matière de drogues pour effectuer une classification de celles-ci en fonction des dommages qu’elles causent aux individus et à la société (voir graphique1). Ce classement porte un sale coup à l’image de l’alcool : il arrive quatrième en termes de dommages à l’individu (juste derrière le crack, l’héroïne et la méthamphétamine), et largement premier – notamment à cause de sa popularité – en termes de dommages sociaux. Au total, l’alcool se classe… premier également, et d’assez loin. C’est donc, en termes de substances, le pire fléau de notre société, quoi qu’en disent notre intuition, les journaux, les lois ou les politiques. Certains spécialistes disent de l’alcool que s’il apparaissait aujourd’hui – et qu’il n’était donc pas culturellement intégré chez nous – il serait, à coup sûr, interdit au même titre que de nombreuses autres drogues. Car oui, l’alcool est bien une drogue, et pour utiliser une terminologie scientifiquement dépassée, c’est une « drogue dure »… mais c’est « notre » drogue dure.

Source : « Drug harms in the UK », by David Nutt et al. The Lancet

À l’inverse, il faut se poser la question de savoir si les drogues illégales ne sont pas excessivement problématisées. Il ne s’agit pas, loin de là, d’affirmer qu’elles ne poseraient pas de problèmes. Mais depuis des décennies, l’immense majorité des représentations culturelles à ce sujet (médias, films, livres etc.) sont extrêmement négatives et caricaturales. Un seul décès dû à l’ecstasy a des chances de faire l’objet d’un article de presse (c’est dire si le fait est exceptionnel…), alors que les milliers de morts dus chaque année à l’alcool ou au tabac restent à jamais de simples statistiques. Dans l’imaginaire collectif, drogue illégale égale addiction, et addiction égale déchéance, voire criminalité. Donc, que les drogues illégales peuvent poser problème, on commence à s’en douter. Reste à savoir à quel point exactement.

« Toutes substances illégales confondues, environ neuf usagers sur dix consomment de manière épisodique et non problématique ».

Un usage moins problématique qu’il n’y paraît

En réalité, tout comme pour l’alcool, et à peu près dans les mêmes proportions, la consommation de drogues illégales se passe majoritairement sans problèmes sérieux. Des sources scientifiques concordantes estiment que, toutes substances illégales confondues, environ neuf usagers sur dix consomment de manière épisodique et non problématique. Mieux, certains usages peuvent même s’avérer bénéfiques. Ainsi, des recherches reprises depuis une vingtaine d’années démontrent que, dans le cadre de protocoles thérapeutiques strictement supervisés, l’usage de substances psychédéliques peut soigner des troubles psychologiques aussi divers que la dépression et l’anxiété, le syndrome de stress post-traumatique et même les addictions. Encore plus étonnant, dans son dernier livre, « Drug Use for Grown-Ups » (2021), le neurobiologiste étasunien Carl Hart révèle qu’il consomme de l’héroïne depuis plus de quatre ans, de manière récréative, épisodique et mesurée, et que cet usage tend à le rendre meilleur… ! Il faut dire que Hart sait de quoi il parle : en tant que professeur et chercheur à l’université Columbia (New York), il étudie depuis une trentaine d’année les effets de l’usage et de l’abus de drogues. Pour lui, l’usage récréatif de drogues a un effet positif sur la majorité des usagers. Loin de nier les risques potentiels – qu’il juge pourtant caricaturés dans la société depuis des décennies –, il estime que, tout comme on n’arrête pas toute circulation automobile à cause des accidents qui surviennent systématiquement, il n’y a pas lieu d’interdire l’usage de drogues à cause des risques d’abus qu’elles présentent. Dans un cadre légal et avec une prévention et une réduction des risques adéquates, il y aurait moyen de limiter les dégâts bien plus efficacement que ce n’est le cas actuellement sous le régime de prohibition en vigueur quasiment dans le monde entier. Pour Carl Hart, il s’agit d’une question fondamentale de liberté individuelle.

Comment en est-on arrivé à un deux poids deux mesures aussi radical et généralisé ? Deux poids deux mesures entre le risque lié aux drogues (géré par une interdiction imposée sans nuance) et le risque lié à toute autre activité potentiellement dangereuse (géré par l’éducation, la prévention, la précaution et la réduction des risques). Entre diverses drogues aussi : d’une part les drogues légales, comme l’alcool et le tabac, et les drogues plus réglementées comme les médicaments, et d’autre part les substances illégales, qui sont les seules à être appelées ‘drogues’ de manière générale. Les raisons sont sans doute nombreuses, mais on peut en pointer trois avec certitude, qui sont liées à l’histoire de la prohibition et à l’évolution de nos sociétés.

« La stigmatisation des usager·e·s n’est qu’un effet pervers de la prohibition parmi de nombreux autres ».

Missionnaires contre l’opium

Premièrement, l’héritage culturel et religieux de l’Occident, la morale judéo-chrétienne, en grande délicatesse avec la notion de plaisir. Historiquement, l’initiative du premier lobbying en faveur de l’interdiction de l’opium est venu de groupes de missionnaires protestants étasuniens, effrayés des ravages de l’abus d’opium qu’ils constataient en Chine, et qu’ils tentaient de soigner, notamment pour convertir au passage leurs patients au christianisme. À noter que ces ravages étaient causés en grande partie par l’importation d’opium des Indes britanniques, les Anglais ayant imposé ce commerce à la Chine en livrant à celle-ci les deux guerres de l’opium (1839-1842 et 1856-1860). Pour ces religieux, drogues (et donc plaisir) et morale étaient antinomiques, et leur lutte contre la drogue était par conséquent sans merci.

Si leurs efforts de lobbying ont abouti à la signature de la Convention internationale de La Haye en 1912, qui interdit pour la première fois l’opium, mais aussi la morphine, la cocaïne et l’héroïne, d’autres motivations ont également pesé dans la balance, en particulier pour les États-Unis. À partir du milieu du 19e siècle, l’Ouest des États-Unis avait connu une forte immigration de main-d’œuvre chinoise, attirée par la ruée vers l’or et le travail abondant, notamment pour la construction des chemins de fer. Ces Chinois faisaient l’objet de nombreuses discriminations et étaient mal vus à peu près partout. Comme ils s’adonnaient plus volontiers à l’opium qu’à l’alcool, interdire l’opium revenait à prendre une mesure qui permettait de stigmatiser et de contrôler cette population indésirable. À partir de là, la plupart des mesures d’interdiction visant des drogues spécifiques allaient par la même occasion viser les populations minoritaires qui leur étaient associées, à tort ou à raison : la marijuana et les Hispaniques, l’héroïne et la cocaïne et les Noirs, le LSD et les hippies et autres contestataires. La drogue de la culture dominante – l’alcool – ne sera pour sa part jamais qualifiée de ‘drogue’, et son interdiction ne durera que de 1920 à 1933.

Enfin, à mesure que l’humanité pense accroître son contrôle sur la nature par le biais de la science, de la technologie et de la médecine, elle devient de plus en plus intolérante au risque. La sécurité devient une obsession, le transhumanisme cherche à faire reculer même la mort et, plus banalement, le mode d’emploi du moindre objet est désormais truffé de mises en garde parfois aussi ridicules qu’inutiles. Dans ce contexte, le risque lié aux drogues semble inacceptable (alors qu’on en accepte bien d’autres), et il devient d’autant plus difficile de sortir d’une prohibition qui dure depuis un siècle.

« Historiquement, l’initiative du premier lobbying en faveur de l’interdiction de l’opium est venu de groupes de missionnaires protestants étasuniens ».

Une stigmatisation tous azimuts

Toutes ces raisons font que les personnes qui, pour des raisons très diverses, choisissent d’exercer leur liberté individuelle et de consommer des drogues se retrouvent fortement stigmatisées. En tant que sujets qui revendiquent leur droit au plaisir, elles sont jugées immorales. En tant que membres d’une minorité, qu’elle soit ethnique ou simplement singularisée par le choix d’une ivresse non majoritaire, elles sont jugées différentes et indésirables. Et en tant que personnes libres qui acceptent de courir un risque (même en le réduisant autant que possible), elles sont perçues comme un danger pour elles-mêmes et pour la société sécuritaire. Cette stigmatisation ne fait que s’accroître lorsque la personne ne contrôle plus son usage et devient dépendante, alors qu’un tel signal de détresse mériterait plutôt écoute et empathie. La cerise sur le gâteau, c’est que toutes ces formes de stigmatisation sont légitimées, voire encouragées, par l’interdiction légale de certaines drogues : qui les consomme se met hors la loi, et par conséquent s’exclut de la société. Et la stigmatisation des usager·e·s n’est qu’un effet pervers de la prohibition parmi de nombreux autres : substances frelatées et donc d’autant plus dangereuses, complication de la prise en charge des personnes qui en ont le plus besoin, création d’un juteux marché noir pour des mafias violentes et sans scrupules, infiltration de l’argent sale dans l’économie légale, etc.

En Belgique, la prohibition légale de certaines drogues a tristement ‘fêté’ son centenaire le 24 février dernier. En effet, dans le sillage de la Convention de La Haye, et passé l’écueil de la Grande Guerre, c’est en 1921 que notre pays a entériné dans sa législation l’interdiction de produire, importer, exporter, vendre, acheter et/ou transporter certaines substances. Si les mentalités changent lentement et de manière organique, la législation, elle, peut être modifiée rapidement et délibérément. Un changement de loi serait un premier pas vers une autre façon de composer, en tant que société, avec un phénomène aussi vieux que l’humanité et qui ne s’en va pas sur simple décret – on l’a vu ces cent dernières années. Décriminaliser l’usage de toutes les drogues, comme l’a déjà fait le Portugal depuis 20 ans avec un succès évident, serait un signal fort pour marquer un nécessaire changement de cap. C’est l’objectif que vise la campagne Unhappy Birthday, lancée par les collectifs #STOP1921 et SMART on Drugs. Un tel virage serait un signe qu’après cent ans d’efforts contre-productifs, la Belgique est enfin prête à suivre un mouvement qui est déjà en marche à l’international, et qui se dirige lentement mais sûrement vers des politiques drogues basées sur les connaissances scientifiques, qui ont singulièrement évolué depuis un siècle. Pour une société qui se veut et se dit rationnelle, c’est la moindre des choses. Et une politique drogues rationnelle, c’est une politique qui ne stigmatise pas des personnes libres qui font des choix qui ne regardent qu’elles, ni des personnes en détresse qui ont besoin de soutien plus que de sermons moralisants. Pour l’instant, on en est loin, et le chemin est long. Raison de plus pour l’emprunter au plus vite.

1NUTT, D. et al., « Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis », The Lancet, vol. 376, octobre 2010, pp. : 1558-65. Disponible sur le site du Lancet : https://bit.ly/3tnbSO6.