Et si la maladie, loin de séparer, créait du commun ou tout au moins venait signaler l’appartenance à une culture ou un langage communs ?

Tous malades ? Une provocation logique, de ce qu’il est possible d’en dire beaucoup et plus, et d’un grand nombre de manières. À titre d’exemple, la logique : s’il y a lieu de préciser « tout », cet ensemble [malades] implique un extérieur (à définir) à sa population, sans quoi la précision est inutile.

J’en retiens principalement deux : la place du malade, de l’affection ; le langage et la culture. On verra que ces dimensions peuvent éventuellement s’articuler selon certaines modalités.

Pour illustrer mon propos, je me servirai de passages du film de Guy Leblanc, Knock. De quoi s’agit-il ? Un médecin se trouve reprendre la chaire d’un autre qui quitte sa petite bourgade, contre rétribution. Le nouvel arrivant peste, de ce que la clientèle dont il hérite est manifestement en bonne santé. Alors il s’adapte.

Mais revenons-en à nos moutons, avec un petit resserrement contextuel, pour ensuite s’offrir un repérage sémantique.

La place du malade

Préambule : nous ne comprenons pas tout ce qui nous entoure. D’une certaine manière : il nous est en tant qu’individu parfaitement impossible de tout embrasser par la connaissance, l’expérience ou l’art. Et l’Homme a horreur du vide (l’imprévu, l’irruption a priori aléatoire, l’illogique). Il a l’habitude de traiter toute énigme par l’étude ou le fantasme. Alors il remplit.

La constitution de la culture, de toute culture, s’est sans doute basée sur la confrontation à la nécessité de traitement d’une énigme. Les phénomènes naturels, le modus operandi des échanges personnels, la cohabitation avec son environnement : autant de domaines dans lesquels il a bien fallu apposer sa marque, son empreinte, et ce de manière inconsciente quant à la forme[1].

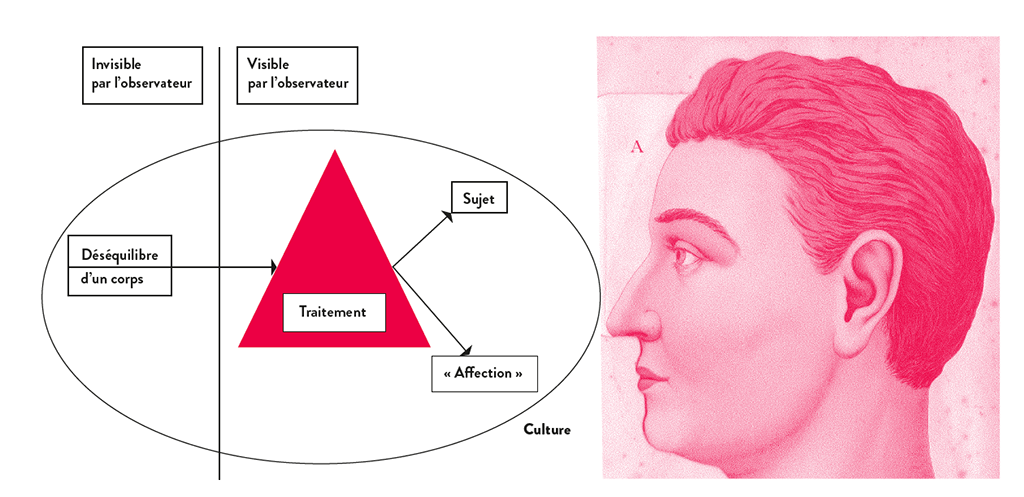

Ainsi en est-il de la physique, des mathématiques (et tant d’autres disciplines), de la vie en groupe. De ce point de vue la maladie n’est pas en reste, et pour notre corps c’est la même chose : il se manifeste à notre conscience selon des mécaniques qui lui sont propres. Nous sommes tous sujets à des sensations et des fonctionnements corporels plus ou moins silencieux[2], agréables, prégnants, localisables. Que faire de cette présence – qui se fait parfois embarras – du corps ? Comment traiter cette sensation ? A-t-elle un sens, et le cas échéant se rapporte-t-il à une maladie ?

Maladie

À l’entrée « malade », Alain Rey (rejoint par le Littré[3]) confirme qu’il s’agit d’une concrétion sémantique de male habitus en latin, « en mauvais état, malade ». Je cite toujours : « malade désigne et qualifie la personne qui souffre d’une altération de la santé[4] ». Cette assertion – lapalissade ? – vient pourtant chercher une question claire, voire éternelle dans tout travail de soin : où se situe la limite entre la maladie et la « non-maladie » ? Une distinction faussement simple, d’autant que selon des auteurs comme Georges Canguilhem[5] la santé inclut la maladie. Celle-ci révèle plutôt une autre « normalité » physiologique, au-delà de tout fonctionnement relativement asymptomatique. Freud ne dit pas autre chose lorsqu’il annihile la binarité entre « normalité » et « pathologie » : c’est une question de curseur, sur un continuum.

Dès lors une autre dimension s’introduit dans cette curieuse équation : l’outil de lecture. Qu’il s’agisse de la langue ou de la culture : le mécanisme reste le même (seule l’échelle change).

Langue, culture

Comme rempart à la sidération ou la folie, nous organisons nos expériences par les mots. La culture, le langage[6], ce n’est au fond pas autre chose : comme l’enfant qui interroge sans cesse ses tuteurs, la constitution d’une culture est indispensable à quiconque veut s’approprier une position active vis-à-vis de son environnement[7]. Penser s’accorder sur une certaine lecture du monde crée le sentiment de communauté.

Deux phénomènes entrent alors en ligne de compte lorsque l’on tombe malade : il y a bien sûr la reconnaissance de l’appartenance à une communauté, une culture (et certainement une époque) qui vient se signer entre autres dans une affection ; mais plus fondamentalement ce qui va nous distinguer des animaux, et faire des individus des sujets : le langage, et la marque indélébile qu’il laisse sur le corps jusque dans son fonctionnement. Non seulement sur la manière dont nous percevons le monde, les autres et nous-mêmes en tant que nous sommes des objets extérieurs à notre propre perception, mais également sur nos capacités à en décrire les nuances et les objets[8].

On peut dès lors apercevoir l’importance de la culture sur la perception du désordre corporel, et par là sur la maladie, et son corollaire – le traitement.

En d’autres termes : n’est pas malade n’importe comment qui veut. D’abord parce que c’est impossible de transposer des entités nosologiques d’une culture à l’autre, et ensuite parce que chaque culture dispose de son propre système « maladie-traitement » qui y est cohérent, n’en déplaise d’un côté aux défenseurs de l’universalisme psychiatrique, ou à ceux des imports transculturels de l’autre.

Et la culture participe de cette tentative d’encodage et de lecture du monde, des autres et de soi-même, ce et particulièrement y compris lorsqu’il s’agit de phénomènes qui ne sont pas directement accessibles à la compréhension. Le point de vue de Laplantine[9] est à ce sujet remarquable, et les approches culturelles globales (anthropologie, sociologie) le signalent avec beaucoup d’acuité : comment on peut tomber malade, de quoi, et quel sens y donner dit beaucoup de nous, bien plus que ce qu’on ne pense. Il me serait parfaitement impossible d’être hanté par un Djinn par exemple. Et vice-versa : un traitement conforme à une culture peut-il être efficace dans une autre ?

En d’autres termes, et pour résumer : « dites-moi de quoi vous souffrez et je vous dirai qui vous êtes » ? Est-ce si simple ?

De là une deuxième illustration. Que nous dit-elle ? Générer ce qui est identifiable comme maladie est aussi vecteur de reconnaissance, d’existence.

L’étape suivante serait de considérer que le couple « malade-traitement » génère une forme de culture, qui n’est pas réductible à ladite culture (comme la pratique du yoga en Europe, qui n’est ni complètement du yoga, ni entièrement européen non plus).

Le pas logique suivant est alors franchi : dans quelle mesure la maladie ne pourrait-elle pas être considérée comme un traitement du malaise dans la culture jusqu’à l’empreinte du langage dans le corps ? Faire d’une « maladie » un sigle d’appartenance, un blason ?

Knock : Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d’individus neutres, indéterminés. Mon rôle c’est de les déterminer. De les amener à l’existence médicale. Je les mets au lit, et je regarde ce qu’il va pouvoir en ressortir : un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux : ce qu’on voudra ! Mais : quelqu’un, bon Dieu ! Quelqu’un. Rien ne m’agace comme cet être ni chèvre ni poisson que vous appelez un homme bien portant.

[…] il y a par ce canton 250 lits dans lesquels un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi : un sens médical. La nuit c’est encore plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières sont à moi. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Mais les malades ont gardé leur veilleuse ou leur lampe. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m’en débarrasse. M’en dérobe l’agacement et le défi.

Voici alors qu’il nous faut adapter, une fois encore, le schéma proposé. Il y a génération d’une entité « affection » comprise culturellement, ainsi qu’une confirmation d’appartenance à ladite culture d’un sujet affecté.

N’y aurait-il dès lors que des individus plus ou moins malades ? Et, surtout : de quoi ? Freud dirait de la culture, Lacan plutôt du langage. Gageons qu’ils sont ici une seule et même chose, de ce qu’ils groupent et séparent tout à la fois (la fameuse lecture logique que je proposais en début d’article).

Docteur Knock : Je pose en principe que tous les habitants de ce canton sont ipso facto nos clients désignés.

Pharmacien : tous ? C’est beaucoup demander.

K : Je dis « tous »…

Ph : Il est vrai qu’à un moment ou l’autre de sa vie chacun peut devenir notre client par occasion.

K : « Par occasion » ? Mais pas du tout. Clients réguliers, clients fidèles.

Ph : Encore faut-il qu’ils tombent malades.

K : « Tomber malade » ? Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n’est qu’un mot qu’il n’y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide.

Dès lors, une ultime interrogation découle de tout ceci : de quoi la « maladie » est-elle le symptôme ? Comme nous l’avons vu, et en première piste : on crée de la maladie pour générer du traitement autant que de l’identité.

Mais dès lors comment est-il possible de distinguer une thérapeutique efficace d’une approche fantaisiste, ou peu adéquate ? S’il y a lieu de s’interroger à ce sujet, ce serait je pense l’objet d’un travail de thèse à part entière.

[1] En tout cas tant qu’il n’y a pas de contact avec d’autres formes, mues par d’autres nécessités, et qui rendraient alors apparente cette altérité.

[2] J’invite à ce titre un petit détour notamment du côté de René Barjavel, et sa Faim du tigre.

[3] https://www.littre.org/definition/malade

[4] REY, A., Dictionnaire Historique de la langue française, 1993 ; 2016, Vol. II, p. 1325.

[5] CANGUILHEM, G., Le Normal et le Pathologique, 1966

[6] Pour la métaphore, nous pourrions considérer langage et culture comme autant de modems, dont le traitement générerait nécessairement une perte au niveau de l’information traitée. Voir par exemple Marr & Nishihara, 1978 pour une perspective neurocognitive de la question d’interprétation anté-verbale.

[7] Culture, mythologie (et de là des religions), cosmogonie (et de là quelques sciences) sont autant de modèles d’appropriation du fonctionnement du monde, de son environnement.

[8] Avoir plusieurs termes pour désigner la neige nous serait en Belgique parfaitement inutile ; pourtant sous d’autres latitudes, ces nuances peuvent être tout à fait pertinentes. De la même manière, le signifiant « maison » n’est pas signé de la même manière, selon que ledit domicile est posé sur pilotis, chapeauté par une toiture permettant l’écoulement de la pluie, etc. Donc : le langage – la langue étant sa forme locale à un moment donné – influence notre perception. Voir à ce sujet l’excellent DEUTSCHER, G., Through the Language Glass, 1997.

[9] LAPLANTINE, F., Anthropologie de la Maladie, 1986 ; 1992.