Cet article constitue la traduction du chapitre conclusif du livre de Steve Rolles, « Legalizing Drugs: The Key to Ending the War », paru chez New Internationalist en 2017. L’intégralité de la version anglaise du livre est disponible en accès libre sur le site de Transform.

(Traduction : Edgar Szoc)

Le changement est en marche : l’opinion publique comprend de plus en plus que la guerre contre les drogues ne fonctionne pas et qu’il faut lui trouver des alternatives. Mais des résistances subsistent, notamment de la part de gouvernements qui craignent d’être perçus comme « laxistes » en matière de drogues. L’argument en faveur de la légalisation et de la réglementation – plutôt que de laisser le commerce aux mains de réseaux criminels sans scrupules – doit être avancé à tous les niveaux de la société si l’on veut obliger le personnel politique à changer de position.

Il est impossible de nier les changements sismiques qui ont récemment eu lieu en ce qui concerne la politique en matière de drogues. Mais, dans un contexte constitué de récits politiques solidement ancrés et d’institutions dont le but explicite est de mener et de prolonger la guerre contre les drogues, le changement reste un énorme défi. Les progrès considérables réalisés ces dernières années l’ont été grâce aux efforts courageux et continus d’un nombre toujours croissant d’organisations de la société civile, de commentateurs dans les médias et de personnalités politiques désireuses de remettre en question le statu quo et de promouvoir l’exploration d’alternatives plus justes et plus efficaces. Ces avancées ne constituent pourtant qu’un début. Pour la plupart des gens, la position réformatrice demeure contre-intuitive : il s’agit de les convaincre que la réglementation peut donner les résultats qu’ils recherchent. Le leadership des personnes au pouvoir est crucial, mais le temps est venu pour celles et ceux qui reconnaissent la nécessité d’une réforme de saisir l’occasion actuelle de mettre fin à la guerre contre les drogues.

Pourquoi la guerre contre les drogues s’est-elle révélée si résistante ? Si la politique en matière de drogues était fondée sur des données factuelles en matière d’efficacité, cette guerre n’aurait probablement jamais commencé, et encore moins duré aussi longtemps. Mais, que l’on considère que le point de départ de l’approche dominante se situe dans les premiers traités prohibitionnistes d’il y a plus d’un siècle, dans leur formalisation en une infrastructure prohibitionniste mondiale dans le cadre de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, ou dans le lancement par Nixon d’une guerre contre les drogues en 1971, le débat sur la politique en matière de drogues a toujours été davantage guidé par des postures populistes, des pressions géopolitiques et des titres de presse sensationnalistes que par une analyse rationnelle. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, cela reste incontestablement le cas dans une grande partie du monde.

Le discours de la guerre contre les drogues a toujours été fondé sur des appels populistes à défendre les citoyens contre la menace grossièrement exagérée des drogues elles-mêmes, puis contre la menace bien plus réelle de la criminalité organisée liée au marché de la drogue (elle-même ironiquement créée par la guerre contre les drogues). Cette approche « fondée sur la menace » reflète une logique autojustificatrice et circulaire dans laquelle les méfaits de la prohibition (tels que la criminalité organisée liée à la drogue ou les décès dus à des drogues de rue coupées) sont confondus avec les méfaits de la consommation de drogues (dépendance, overdose, etc.), afin de renforcer la notion de « menace de la drogue ».

Cependant, tant la représentation erronée du problème posé par la drogue que le refus d’évaluer les résultats de la lutte contre la drogue découlent également d’un certain nombre de dynamiques politiques plus globales. De nombreux mandataires et partis politiques ont investi massivement et à long terme dans la « lutte contre la drogue » afin de tirer un avantage politique de l’adoption d’une approche « dure », susceptible d’impressionner des segments clés de l’électorat, ou par crainte d’être accusés d’être « laxistes ». De même, les secteurs public et privé ont consenti, dans chaque pays, d’énormes investissements financiers dans l’infrastructure de répression du « problème de la drogue ». Des ressources considérables ont été consacrées à une lutte contre la drogue de plus en plus militarisée – et des carrières entières y ont été consacrées.

La réforme menace donc de perturber le financement et le pouvoir de nombreux groupes détenteurs d’une forte influence politique, depuis l’armée et la police jusqu’aux entreprises qui construisent les prisons ou les équipements répressifs.

En conséquence, les priorités gouvernementales ont fréquemment acquis un caractère pervers, et sans rapport avec celles des citoyens qu’ils sont censés servir. Souvent, l’échec de la guerre contre les drogues n’est pas la préoccupation première, tant que cet échec ne compromet pas d’autres objectifs purement politiques ou stratégiques. Il n’est donc pas surprenant que l’examen factuel du système actuel constitue le dernier des souhaits des personnalités politiques prohibitionnistes : il pourrait en effet démontrer la perversion des priorités qui préside à ce système.

Ces problèmes liés à la politique de la prohibition en tant que telle sont souvent aggravés par une incompréhension ou une ignorance des alternatives parmi le personnel politique, le public et les médias. Jusqu’à une date relativement récente, il n’existait aucune vision clairement exprimée de ce à quoi ressemblerait un monde post-prohibition, notamment en matière de réglementation des marchés de la drogue et des bénéfices qui pourraient en découler. En l’absence d’un plan crédible ou d’exemples de fonctionnement d’un monde post-guerre de la drogue, le débat a eu tendance à stagner, incapable de dépasser un certain niveau d’accord sur le fait que le statu quo est problématique.

De manière tout aussi importante, dans de nombreux pays, une opinion largement répandue veut que la consommation de drogues illégales soit intrinsèquement immorale, en particulier dans les régions où les organisations religieuses dominent le débat public, avec pour effet de modeler le discours sur les drogues en termes de choix moraux binaires tranchés. Les personnes qui consomment des drogues, et en particulier les trafiquants, sont « sales » ou « mauvaises », tandis que la tempérance ou l’abstinence sont, par contraste, bonnes et pures. Ce discours prohibitionniste a largement balayé, du moins au niveau politique, toute compréhension ou analyse plus nuancée de l’ensemble des comportements liés à la consommation de drogues et des coûts et bénéfices qui en découlent, ainsi que toute prise en compte de la consommation traditionnelle ou rituelle de drogues par les cultures indigènes. Par conséquent, les arguments relatifs à l’efficacité des politiques, qui prédominent dans d’autres domaines politiques, n’ont eu que peu de poids et le pragmatisme factuel a généralement cédé le pas à la démagogie morale et au populisme primaire.

Le régime global d’interdiction des drogues dans le cadre du traité des Nations Unies constitue la dernière pièce du puzzle garantissant que l’approche punitive soit bien ancrée, institutionnalisée et largement immunisée contre tout examen significatif. L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a clairement reconnu que le système actuel de contrôle mondial des drogues entraîne une série de « conséquences involontaires » gravement négatives. Pourtant, bien qu’ils reconnaissent ces problèmes, ni les agences des Nations unies chargées de la lutte contre la drogue, ni les États membres de l’ONU n’évaluent systématiquement ces coûts ou ne les mettent en balance avec les bénéfices perçus.

Le résultat de ce manque d’attention, combiné à la polarisation du positionnement moral qui imprègne une grande partie du discours politique sur le sujet, est que la guerre contre les drogues est souvent perçue comme une composante immuable du paysage politique plutôt que comme une option parmi un éventail de cadres juridiques et politiques possibles.

Modifier l’analyse coûts-bénéfices politique

Cette compréhension des raisons pour lesquelles la désastreuse guerre contre les drogues a été si résistante conduit à une série de conclusions sur la manière de mener la réforme. Au niveau le plus fondamental, le défi consiste à modifier l’analyse coûts-bénéfices pour les personnes au pouvoir – de sorte que les réformes pragmatiques, y compris la légalisation, deviennent préférables au maintien du statu quo guerrier. Sans vouloir paraître trop cynique, la motivation première de la majorité du personnel politique consiste à garantir et accroître son pouvoir. Ce ne sera que lorsque l’opinion publique évoluera à un point tel que le soutien à un programme de réforme de la législation sur les drogues devienne un atout politique plutôt qu’un handicap pour les personnes au pouvoir, que les possibilités de changement plus substantiel s’ouvriront.

D’autres dynamiques de changement existent, bien entendu. Il arrive qu’émergent des leaders dotés de principes forts, qui s’emparent de cette question au lieu d’être tirés à contrecœur vers l’avant. Parfois, les mécanismes démocratiques, tels que les initiatives de vote dans certains États américains, permettent aux mouvements populaires de faire passer des réformes malgré l’opposition des dirigeants politiques. Mais dans ces deux cas, l’opinion publique reste déterminante. La longévité du programme suisse de traitement assisté à l’héroïne dépendait de la démonstration de sa capacité à fonctionner et donc du soutien de l’opinion publique ; le succès des réformes uruguayennes sur le cannabis dépendra de la capacité à convaincre un public réticent dans les années à venir ; et les scrutins organisés dans les États américains dépendent évidemment de l’obtention et du maintien d’un soutien majoritaire.

Pour que l’opinion publique change, un certain nombre de choses doivent se produire. Il faut non seulement que les gens comprennent la critique du statu quo, mais aussi qu’ils adhèrent à l’alternative. La présentation efficace des éléments factuels constitue un élément vital pour y parvenir : elle a certainement réussi à faire prendre conscience du fait que la guerre contre les drogues est un échec et que le changement est impératif.

L’introduction de la critique dans le discours public dominant constitue une première étape essentielle, dont les situations de crise accélèrent la survenue. La vague de réforme de la politique en matière de drogues et le passage à un paradigme pragmatique de réduction des risques en Europe dans les années 1980 et 1990 ont été largement motivés par la crise du sida. Il n’y a pas eu de soudaine flambée de compassion pour les consommateurs de drogues injectables (ni d’ailleurs pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes), mais plutôt une prise de conscience que la pandémie de VIH ne pouvait être endiguée que par des investissements en santé publique ciblés et fondés sur des données probantes dans les principales populations à risque. Nombre de gouvernements qui ont mis en œuvre ces réformes importantes et novatrices – telles que les traitements de substitution aux opiacés, les programmes de traitement de l’héroïne, les échanges de seringues pour les toxicomanes par voie intraveineuse et la distribution de préservatifs – étaient profondément conservateurs et intrinsèquement hostiles aux groupes auxquels ils consacraient désormais des ressources – le gouvernement britannique de Margaret Thatcher en est un bon exemple.

En Amérique latine, en revanche, le débat sur la réforme est principalement motivé par la violence liée à la guerre contre les drogues et par la crise sécuritaire plus large liée au crime organisé. En tant que principale région de production et de transit de la cocaïne (et, dans une moindre mesure, du cannabis et de l’héroïne), l’Amérique latine porte un énorme fardeau, qui découle non seulement de la consommation, principalement aux États-Unis et en Europe (bien qu’elle soit également en augmentation au niveau local), mais aussi des mesures de répression de la guerre contre les drogues et des cadres juridiques en grande partie conçus et mis en œuvre à la demande des États-Unis et des pays européens.

De l’escalade meurtrière de la violence au Mexique à l’impact environnemental et social de l’éradication des cultures en Colombie, en passant par la propagation des conflits et de la corruption en Amérique centrale, les dégâts involontaires de la prohibition sapent les fragiles institutions démocratiques de toute la région. Dans certains pays, les cartels de la drogue sont devenus une véritable menace pour l’État lui-même. Sept des huit pays les plus violents du monde se trouvent sur les routes du trafic de cocaïne, des Andes aux États-Unis.

Lorsque la crise atteint un certain seuil, des options qui auraient été auparavant hors de portée commencent à intégrer le discours dominant. Pour un nombre croissant d’États d’Amérique latine, un tournant a manifestement été effectué : quelles que soient les préoccupations liées aux drogues elles-mêmes, elles sont désormais éclipsées par celles liées à la criminalité et à la violence liées au commerce illicite.

Ailleurs, différentes crises ont entraîné des changements. Aux États-Unis, le tableau est plus mitigé. Les coûts humains et économiques de la lutte contre la drogue, et en particulier de l’incarcération de masse, ont joué un rôle, surtout depuis leur mise en évidence par les défis économiques auxquels sont confrontés tous les niveaux de gouvernement après la crise bancaire de 2008. Un mouvement de la société civile de plus en plus organisé et efficace a également contribué à mettre en évidence les diverses défaillances plus spécifiques de l’approche américaine en matière de drogues, soit une série de thématiques reliées entre elles, notamment les disparités raciales dans la lutte contre la drogue, la frustration suscitée par les descentes de police militarisées, les problèmes liés aux lois sur la confiscation civile et les tensions entre les États et le gouvernement fédéral en matière de cannabis médical.

De même, en Thaïlande, une crise de surpopulation carcérale a alimenté un récent débat au plus haut niveau sur la dépénalisation et la légalisation de la méthamphétamine – la principale drogue à problème dans la région. Le simple fait d’en discuter aurait été impensable il y a encore quelques années.

Un facteur essentiel de tous ces développements réside dans l’évolution de la compréhension par le public du fait que les problèmes dont il est témoin ne sont pas générés par les drogues elles-mêmes, mais plutôt par l’explosion des marchés des drogues illicites dans le contexte d’une guerre sans fin contre les drogues. Le mérite de cette prise de conscience revient à un large éventail de leaders d’opinion dans les médias nationaux et internationaux, de personnalités publiques et de groupes issus de la société civile. La liste est longue, mais il convient de souligner quelques moments clés du passé récent qui ont contribué à accélérer ce processus évolutif.

Trouver des champions

La publication d’une série de rapports très médiatisés a certainement joué un rôle clé dans le débat public. En 2009, la Commission latino-américaine sur les drogues et la démocratie a vu un groupe de personnalités politiques, intellectuelles et d’autres acteurs et actrices publics de premier plan critiquer vigoureusement les échecs de la guerre contre les drogues. Ce groupe comprenait plusieurs anciens présidents, dont César Gaviria, le président colombien qui a combattu le célèbre caïd du cartel de la cocaïne, Pablo Escobar. La Commission a constaté que :

« La violence et le crime organisé associés au commerce des stupéfiants constituent des problèmes critiques en Amérique latine aujourd’hui. Face à une situation qui s’aggrave de jour en jour, il est impératif de rectifier la stratégie de guerre contre les drogues menée dans la région au cours des 30 dernières années. Les politiques prohibitionnistes fondées sur l’éradication de la production et sur la perturbation des flux d’approvisionnement de drogue ainsi que sur la criminalisation de la consommation n’ont pas donné les résultats escomptés. Nous sommes plus loin que jamais de l’objectif annoncé d’éradication des drogues. [1]»

Le noyau de ce groupe s’est ensuite transformé en une Commission mondiale pour la politique des drogues, qui a élargi son mandat et sa composition à huit anciens chefs d’État, à des personnalités des Nations Unies, notamment l’ancien secrétaire général Kofi Annan, et à des personnalités américaines de premier plan, dont George Shultz (qui avait été secrétaire d’État de Ronald Reagan) et Paul Volcker, ancien président de la Réserve fédérale américaine.

Le rapport de 2011 de cette nouvelle commission intitulé « War on Drugs » a eu un impact beaucoup plus important que son prédécesseur. Cela s’explique en partie par le profil plus « mondial » des membres de la Commission, mais aussi par le fait qu’elle est allée au-delà des recommandations de la commission latino-américaine, en lançant des appels plus explicites et plus radicaux sur le plan politique. Elle a non seulement clairement demandé de « mettre fin à la criminalisation, à la marginalisation et à la stigmatisation des personnes qui consomment des drogues mais ne font aucun mal à autrui », mais elle est allée plus loin en soutenant également la légalisation et en appelant les gouvernements à « expérimenter des modèles de réglementation légale des drogues afin de saper le pouvoir du crime organisé et de préserver la santé et la sécurité de leurs citoyens. Cette recommandation s’applique particulièrement au cannabis, mais nous encourageons également d’autres expériences de décriminalisation et de réglementation légale susceptibles d’atteindre ces objectifs et de servir de modèles à d’autres[2] ».

Si le contenu du rapport n’était pas nouveau pour le mouvement de soutien à la réforme de la législation sur les drogues (dont des membres clés ont fourni un soutien technique lors de la rédaction), c’était la première fois que ce type d’appels étaient aussi clairement énoncés par un groupe aussi éminent. L’impact médiatique a été à la hauteur et visible à la une des journaux dans le monde entier. La parution de ce rapport semble avoir significativement contribué à créer l’espace politique pour un plaidoyer public inédit en faveur de la légalisation, mené par un nombre croissant de chefs d’État latino-américains en exercice.

Un autre rapport de la Commission en 2014 a approfondi les thèmes du rapport de 2011 et a, en particulier, apporté des détails sur les contours de la légalisation, ce à quoi les marchés réglementés post-prohibition pourraient ressembler, et sur les réformes du cadre juridique mondial nécessaires pour les faciliter[3]. Il a défendu l’idée que : « En fin de compte, le moyen le plus efficace de réduire les méfaits considérables du régime mondial de prohibition des drogues et de faire progresser les objectifs de santé et de sécurité publiques est de maîtriser les drogues par une réglementation juridique responsable ».

Mais au-delà du consensus croissant sur l’échec de la guerre contre les drogues, il demeure toujours difficile d’obtenir un soutien à un programme de réforme alternatif. Le risque persiste qu’une réponse populiste à la critique du statu quo consiste simplement à intensifier la guerre contre les drogues.

Des messages plus nuancés sur la légalisation et la réglementation responsables sont certainement nécessaires pour contrer bon nombre des mythes et des malentendus qui prévalent encore, mais, après des décennies de propagande bien ancrée en faveur de la guerre contre les drogues, il n’est pas toujours facile de faire valoir ces arguments. L’idée de légaliser les drogues à risque pour obtenir de meilleurs résultats sur les plans sociaux et sanitaires est contre-intuitive et exige à juste titre des réponses plus détaillées aux préoccupations légitimes pour espérer convaincre la population. Ce besoin de nuance et de détail entre souvent en concurrence avec les discours simplistes et superficiellement attrayants de la guerre contre les drogues.

Nous disposons heureusement aujourd’hui d’un nombre croissant d’exemples concrets sur lesquels nous appuyer. Il s’agit d’exemples positifs qui doivent être revisités, expliqués et mis en valeur de manière répétée. Il est clair que ces exemples concrets ont le pouvoir de changer la nature des discours. La rhétorique de la guerre contre les drogues à l’ancienne perd progressivement de son pouvoir, à mesure que la compréhension de la position réformatrice s’approfondit et pénètre l’opinion publique.

L’impact de la Commission mondiale sur les drogues n’est toutefois pas dû uniquement à la présentation d’arguments convaincants fondés sur des éléments factuels concrets, mais aussi à la personnalité de celles et ceux qui les ont présentés. Le fait qu’il s’agisse d’anciens présidents et de hiérarques des Nations Unies garantissait que leurs arguments soient pris au sérieux et débattus, ce qui leur a donné accès aux médias et aux forums de haut niveau. Les groupes issus de la société civile ont constaté à maintes reprises que lorsque l’appel provient de personnalités publiques de confiance en position d’autorité, et non pas des usual suspects qui alimentent les préjugés et stéréotypes préexistants, mais plutôt de médecins, de policiers, de juges ou de leaders religieux, ils peuvent susciter un impact considérablement accru et toucher de nouveaux publics. Trouver, cultiver et soutenir des champions et des défenseurs capables d’atteindre de nouveaux groupes démographiques et d’obtenir un soutien au sein de différentes arènes politiques, institutions et organismes professionnels, est susceptible d’amplifier considérablement les efforts de campagne.

Raconter des histoires humaines

Présenter les données factuelles et trouver des champions constituent des éléments essentiels d’une campagne efficace pour le changement. Mais il existe aussi des malentendus et des attitudes publiques plus ancrées sur lesquels aucune donnée factuelle n’aura beaucoup d’effet. À l’instar des questions relatives au sexe et à la sexualité, la question des drogues est chargée d’un lourd bagage moral et culturel qui peut la rendre résistante aux appels plus conventionnels à la rationalité ou au pragmatisme.

Pour progresser auprès de ce segment important de l’opinion publique, il faut souvent que les personnes soient impliquées à un niveau émotionnel par des histoires humaines auxquelles elles peuvent s’identifier directement, et par des récits qui parlent des valeurs les plus importantes pour eux. La position prohibitionniste est au moins en partie ancrée dans le désir louable de s’attaquer aux dommages très réels que les drogues sont susceptibles de causer. Mais cette motivation admirable a été utilisée non seulement pour présenter toute personne qui consomme des drogues illégales comme « mauvaise », mais aussi pour donner à ceux qui soutiennent la prohibition une autorité morale claire et directe, tout en présentant celles et ceux qui s’y opposent comme éthiquement et politiquement irresponsables. Cela peut conduire non seulement à ce que la prohibition la plus stricte soit perçue comme l’option politique la plus morale, mais aussi à ce que certains publics croient que le simple fait de remettre en question la prohibition est immoral. En découle un risque de dépeindre le défenseur de la réforme comme étant en quelque sorte « pro-drogues ».

Puisque ce qu’un individu ou un public croit être moralement juste l’emportera presque toujours sur les données factuelles et d’autres arguments qui peuvent lui être présentés, cette question doit être abordée de différentes manières. Le psychologue social Jonathan Haidt, par exemple, a noté que les opinions des personnes traditionnellement libérales sont fondées sur l’équité et la compassion, tandis que celles des personnes traditionnellement conservatrices sont fondées sur la loyauté, l’autorité et la sainteté. Il est clair que les stratégies d’implication doivent être adaptées à des publics particuliers.

Une première étape utile consiste à établir une distinction entre la moralité de la consommation de drogues et ce qui constitue une réponse politique morale à la réalité de la consommation de drogues telle qu’elle existe actuellement.

Cela nous ramène ensuite aux principes et aux objectifs de la politique en matière de drogues. Si l’on parvient à s’entendre sur ces objectifs, on dispose alors d’une base pour explorer les politiques susceptibles de contribuer à les atteindre. Ce faisant, les partisans de la réforme peuvent alors argumenter à partir d’une position d’autorité morale, ce qui leur est souvent refusé dans les affrontements habituels avec les prohibitionnistes.

L’initiative « Anyone’s Child » offre un exemple utile, réunissant un certain nombre de ces thèmes, et qui a rassemblé des personnes du monde entier dont des membres de la famille ont été victimes de la guerre contre les drogues, pour raconter leur histoire et plaider en faveur du changement (voir anyoneschild.org). Les appels à la sécurité des enfants ont été un pilier de la rhétorique de la guerre contre les drogues depuis ses débuts, les parents endeuillés étant souvent utilisés pour apporter un puissant soutien émotionnel à des mesures de répression sévères. Anyone’s Child a renversé ce discours en utilisant des parents et des membres de familles endeuillées comme ambassadeurs de la réforme, et en faisant passer le message que, loin de protéger les enfants et les jeunes, la guerre contre les drogues fait le contraire et les a mis davantage en danger sur de multiples fronts.

La campagne s’est avérée très efficace pour communiquer le discours de la réforme à de nouveaux publics – par exemple, dans des tabloïds conservateurs tels que le Daily Mail au Royaume-Uni. Elle l’a fait d’une manière qui est convaincante, permet l’implication émotionnelle du grand public, et puise dans la valeur universellement partagée de la protection de l’enfant.

« Je veux légaliser les drogues qui ont tué ma fille », titrait un hebdomadaire féminin à gros tirage. Il ne s’agit pas d’un engagement fondé sur une analyse factuelle détaillée ou sur la minutie des cadres réglementaires, mais plutôt d’un engagement qui remet en question les idées fausses et bien ancrées dans la population à un niveau plus viscéral et émotionnel (comme dans le cas d’Anne-Marie Cockburn et de sa fille Martha, voir encadré).

Anyone’s Child

Après la mort de sa fille Martha, victime d’une overdose de MDMA, Anne-Marie Cockburn s’est faite l’avocate d’une approche plus pragmatique des drogues, notamment de leur légalisation et de leur réglementation. Avec d’autres familles touchées par les lois actuelles sur les drogues, elle a participé à la création d’une nouvelle campagne, intitulée Anyone’s Child : Families for Safer Drug Control. Voici son histoire :

Le 20 juillet 2013, j’ai reçu l’appel téléphonique qu’aucun parent ne souhaite recevoir. La voix disait que ma fille de 15 ans était gravement malade et qu’on essayait de lui sauver la vie. En ce beau samedi matin ensoleillé, Martha avait avalé un demi-gramme de poudre de MDMA (ecstasy) qui s’est avérée pure à 91 %. Deux heures après l’avoir prise, ma fille est morte d’une overdose accidentelle. Elle était mon unique enfant.

Avant la mort de Martha, j’étais parfaitement ignorante du monde de la drogue. On rit des drogues dans les sitcoms, on en plaisante dans les émissions de débat. Même si je déteste l’admettre, elles constituent une partie normale de la société moderne. Les jeunes voient tout le temps leurs amis ne pas mourir des drogues. Donc, en se contentant de dire « N’en prenez pas », et en espérant que ce soit suffisamment dissuasif, on ferme les yeux sur ce qui se passe réellement.

Le sujet des drogues suscite tant d’émotions chez les gens qu’il est difficile pour beaucoup d’entre eux d’imaginer ce que représenterait en pratique l’abandon de la prohibition. Ils sont nombreux à penser qu’il en résulterait une accessibilité généralisée, mais c’est précisément ce qui se passe pour le moment. Les drogues sont actuellement contrôlées à 100 % par des criminels, qui sont prêts à vous en vendre, que vous ayez cinq ou cinquante-cinq ans. Tout le monde a facilement accès à des drogues dangereuses, c’est un fait. J’ai dit : « Martha voulait se défoncer, elle ne voulait pas mourir ».

Tous les parents préfèrent l’une de ces options à l’autre. Et, bien que personne ne souhaite que des drogues soient vendues aux enfants, si Martha s’était procuré des drogues légalement réglementées destinées aux adultes, étiquetées avec des avertissements sanitaires et des instructions de dosage, elle n’aurait pas pris 5 à 10 fois la dose sûre. Lorsque j’apprends qu’une autre famille a rejoint le club des parents endeuillés, je me sens impuissante et je me demande : combien d’autres devront mourir avant que quelqu’un au gouvernement ne fasse quelque chose ? Alors que je me trouve devant la tombe de mon enfant, quelle preuve supplémentaire me faut-il de la nécessité que les choses changent ? Un bon début serait de procéder à la toute première révision en bonne et due forme de nos lois sur les drogues en vigueur depuis plus de quarante ans et d’envisager des approches alternatives. Mais les personnes au pouvoir jouent à un étonnant jeu de « faire semblant ». Eh bien, il n’y a aucun moyen pour moi de me cacher – tous les jours, je me réveille et la dure réalité de l’absence de Martha me frappe une fois de plus.

Une faible majorité soutient la légalisation du cannabis

Le moment du changement est arrivé

Les États-Unis jouent un rôle de foyer spirituel de la guerre contre les drogues, en tant qu’instigateur d’un cadre international et en tant que principal défenseur de cette cause sur la scène mondiale. Dans ces conditions, l’importance des États-Unis dans le débat mondial sur la réforme de la lutte contre la drogue devient de plus en plus évidente. Rien ne pourrait donc indiquer plus clairement que nous avons atteint un point de basculement dans le débat que les changements spectaculaires de la politique en matière de drogues qui se produisent aujourd’hui aux États-Unis. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 22 États américains ont dépénalisé la possession de cannabis pour usage personnel et un nombre similaire de pays ont légalisé le cannabis médical, tandis que huit d’entre eux (Washington, Colorado, Oregon, Alaska, Californie, Maine, Massachusetts et Nevada) ont voté par scrutin populaire pour légaliser et réglementer la production et l’offre de cannabis à des fins non médicales, et de nombreuses autres initiatives de ce type attendent en coulisse. À la lumière de ces évolutions, on pourrait affirmer, de manière quelque peu ironique peut-être, que les États-Unis sont désormais devenus un pionnier mondial réticent et improbable de la réforme de la politique des drogues, au moins en ce qui concerne le cannabis.

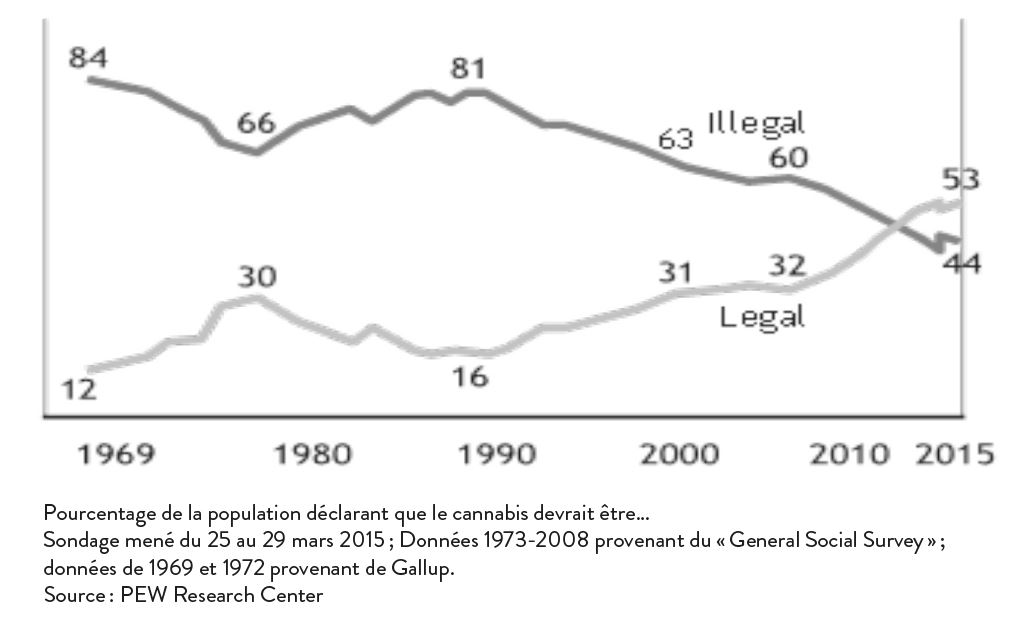

L’émergence de cette réalité résulte d’un changement dans la durée de l’opinion publique puisque les sondages montrent régulièrement qu’une majorité des Américains est désormais favorable à la légalisation du cannabis.

Fait remarquable, ce changement s’est produit sans qu’aucun des principaux partis politiques ne fasse campagne en faveur de la légalisation du cannabis, et avec peu de soutien de la part des médias grand public.

Au lieu de cela, c’est le mouvement national en faveur de la réforme, mené par des activistes, qui a sans aucun doute été le facteur le plus important dans ces développements – démontrant ainsi qu’un changement depuis le bas vers le haut était atteignable.

Les efforts du mouvement favorable à la réforme signifient que la puissance politique discursive de la guerre contre les drogues dans sa version dure s’est aussi clairement affaiblie aux États-Unis. Sentant manifestement le vent tourner, l’administration Obama s’est délibérément et progressivement distanciée de la rhétorique belliqueuse du passé, abandonnant notamment l’expression « guerre contre les drogues », afin de reformuler les réponses dans le langage de la santé publique.

En 2009, Gil Kerlikowski, le « tsar des drogues » américain nommé par Obama, a déclaré : « La légalisation ne fait pas partie de mon vocabulaire ni de celui du président ». Mais les choses n’ont pas tardé à changer, surtout lorsque la légalisation du cannabis au niveau des États a semblé devenir une réalité. L’administration Obama a rapidement fait preuve d’une ouverture croissante, bien que quelque peu réticente, au moins en matière de reconnaissance et de débat des alternatives. En 2011, Obama a déclaré que la légalisation était un « sujet de débat parfaitement légitime ». Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, Kerlikowski a concédé début 2013 qu’il était désormais « clair que nous nous trouvons au milieu d’un national sérieux sur le cannabis ». Peu après, dans une interview pour le New Yorker en 2014, Obama a de nouveau changé de position, déclarant :

« Nous ne devrions pas enfermer des enfants ou des utilisateurs individuels pour de longues périodes de prison alors que certaines des personnes qui rédigent ces lois ont probablement fait la même chose. Il est important que [la légalisation du cannabis au Colorado et dans l’État de Washington] aille de l’avant parce qu’il est important pour la société de ne pas se retrouver dans une situation où une grande partie des gens ont, à un moment ou à un autre, enfreint la loi et que seuls quelques-uns soient punis[4]. »

Alors qu’Obama avait déjà tenu des propos plus ambigus critiquant les échecs, les injustices et les iniquités de la guerre contre les drogues dans le passé, ce soutien des mouvements de légalisation a constitué un moment inédit pour l’administration, et d’autant plus marquant dans le contexte de l’intransigeance historique des États-Unis sur la question. Peu après ces commentaires, le gouvernement fédéral a finalement annoncé sa réponse aux scrutins de légalisation de Washington et du Colorado. Après avoir tergiversé pendant plus d’un an, le ministère de la Justice a produit un mémo indiquant clairement que les changements seraient tolérés sous certaines conditions. Il s’agissait notamment de protéger les enfants, d’empêcher que les profits aillent au crime organisé, de contenir les marchés à l’intérieur des frontières des États, de contrôler la conduite sous l’emprise du cannabis, etc.

Le gouvernement américain a finalement été contraint de s’engager dans le débat sur la manière dont la réglementation légale des drogues devrait fonctionner, par opposition au débat éculé sur la question de savoir s’il faut légaliser ou non. Par la suite, le parti démocrate a adopté une « voie vers la légalisation [fédérale] » du cannabis dans le cadre de son programme politique officiel. La position de l’administration Trump est plus ambiguë et moins positive. On peut certainement s’attendre à une approche plus musclée et plus dure, tant au niveau national qu’international, avec un retour malvenu de l’amalgame historique entre la question des drogues et la xénophobie populiste. Mais le défi lancé à la loi fédérale par les huit juridictions ayant légalisé le cannabis sera difficile à ignorer.

L’impact international de ces changements ne peut être sous-estimé. En particulier, le feu vert donné par le gouvernement américain aux initiatives de légalisation au niveau des États a considérablement réduit l’autorité des États-Unis pour dicter une politique punitive et s’opposer à la légalisation ailleurs dans le monde. Il est possible que cette position soit inversée sous une administration républicaine, mais c’est peu probable étant donné la position historique du parti sur les droits des États. Cela élimine l’un des principaux obstacles politiques et diplomatiques qui empêchent d’autres États d’envisager des options de réforme de la législation sur les drogues.

Il convient de noter, par exemple, que lorsque l’Uruguay a lancé ses propres mesures de légalisation du cannabis au niveau national, l’ambassadeur des États-Unis l’a félicité. Le changement de cap aux États-Unis a clairement créé un espace politique permettant à d’autres pays d’envisager des réformes, en particulier dans les Amériques, mais aussi en Europe et dans le reste du monde.

Une évolution encore plus frappante de l’engagement américain en faveur de la réforme internationale de la législation sur les drogues s’est produite en septembre 2014, lorsque l’ambassadeur William Brownfield, secrétaire d’État adjoint américain, a fait une déclaration aux correspondants de presse de l’ONU à New York au nom du Bureau international des narcotiques et de l’application de la loi (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs). Brownfield a exposé « ce que nous appelons nos quatre piliers quant à la façon dont nous pensons que la communauté internationale devrait procéder en matière de politique antidrogue ». La partie principale comprenait :

« [Nous] acceptons une interprétation souple de ces conventions [de l’ONU sur les drogues]. La première d’entre elles a été rédigée et promulguée en 1961. La situation a changé depuis 1961. Nous devons avoir suffisamment de souplesse pour pouvoir intégrer ces changements dans nos politiques. Troisièmement, tolérer les différentes politiques nationales en matière de drogue, accepter le fait que certains pays auront des approches très strictes sur le sujet et que d’autres pays légaliseront des catégories entières de drogues. Tous ces pays doivent travailler ensemble au sein de la communauté internationale[5]. »

Sans surprise, la partie qui a attiré l’attention est celle qui suggère que les États-Unis sont maintenant prêts à tolérer que d’autres pays souhaitent légaliser non seulement le cannabis, mais en fait « des catégories entières de drogues ». Même si la saga n’est pas terminée, il s’agit clairement d’un tournant dans l’évolution du cadre international de contrôle des drogues et de la relation des États-Unis avec la dynamique de réforme dans le monde entier. Il est également évident que ce mouvement a été motivé par la nécessité politique plutôt que par le zèle réformateur. Mais pour le mouvement favorable à la réforme, il est évidemment bienvenu que les États-Unis évoquent les problèmes des traités et témoignent de leur volonté d’accepter la réalité de l’expérimentation de modèles de régulation.

La proposition, émise par Brownfield, d’assouplissement de la légalisation dans le cadre des traités ouvertement prohibitionnistes de l’ONU reste juridiquement problématique, mais il est peut-être préférable de la considérer comme le symbole le plus manifeste à ce jour de la disparition imminente du cadre international de contrôle des drogues – qui est défaillant et dysfonctionnel dans sa forme actuelle. D’une certaine manière, il contribuera probablement à créer un espace politique encore plus grand pour d’autres États afin d’explorent des alternatives à la prohibition – même s’il est sans doute déjà trop tard pour qu’ils aient besoin de la « permission » des États-Unis à cet égard. L’alignement de diverses forces géopolitiques, économiques, sociales et militantes a déjà créé un environnement au sein duquel l’ancien régime prohibitionniste doit s’adapter et se moderniser pour répondre aux besoins des sociétés contemporaines, ou devenir de plus en plus marginalisé, non pertinent et superflu. Le retranchement et les tours de passe-passe juridiques ne préserveront pas l’intégrité des traités de l’ONU ; il s’agit d’évoluer ou de disparaître.

Le tableau est sans aucun doute complexifié par les autres grandes puissances mondiales. Aucun des pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) ne s’est montré enclin à adopter un programme de réforme. En fait, la Russie et la Chine ont pris le relais des États-Unis, en adoptant une ligne de conduite de plus en plus dure et agressive sur la scène internationale en matière de lutte contre la drogue, et en faisant activement opposition à tout abandon de la prohibition. Il existe certainement d’énormes obstacles à la réalisation d’un changement global, et un pronostic réaliste est que la réforme continuera à se dérouler de manière progressive et quelque peu ad hoc pour différentes drogues dans différentes juridictions à différents moments dans le monde. Il est donc nécessaire de continuer à concentrer l’énergie des campagnes sur l’obtention de réformes au niveau national et sous-national. Ces victoires, petites mais importantes, s’inscrivent dans un ensemble plus vaste qui, en fin de compte, entraînera des changements au niveau international.

Le paradigme prohibitionniste punitif a été profondément ancré dans la culture politique depuis près d’un siècle, mais il est en train de s’effondrer – et ce n’est pas trop tôt. Les personnes ravagées aux deux extrémités du modèle actuel de guerre contre les drogues (celles qui consomment des drogues illicites et celles qui vivent dans les pays touchés par leur production ou leur transit) ne peuvent pas se permettre d’attendre une génération pour un modèle de contrôle des drogues plus pragmatique et orienté par des considérations de santé : elles ont besoin de changement maintenant.

La légalisation et la réglementation ne sont pas des idées farfelues, mais les solutions raisonnables, logiques et fondées sur des preuves. Ce n’est qu’en soumettant les drogues actuellement illégales à une réglementation et un contrôle légaux complets par les gouvernements que nous pourrons rendre les drogues moins dangereuses pour ceux qui les consomment. Ce n’est qu’en retirant le contrôle du commerce de la drogue des mains des réseaux criminels que nous pourrons mettre fin au cauchemar de tous ces pays du Sud dont le tissu social est détruit par la violence et la corruption liées à la drogue.

La légalisation des drogues fera du monde un endroit beaucoup plus sûr. Le processus a déjà commencé, et il bénéficie désormais d’un élan imparable.

[1] Latin American Commission on Drugs and Democracy, Drugs and Democracy: Towards a Paradigm Shift, 2009. Disponible sur nin.tl/LACDD2009.

[2] Global Commission on Drug Policy, War on Drugs, 2011. Disponible sur : nin.tl/GCDP2011.

[3] Global Commission on Drug Policy, Taking Control: Pathways to Drug Policies that Work, 2014. Disponible sur : nin.tl/GCDP2014.

[4] David Rennick, « Going the Distance », New Yorker, 2014. Disponible sur : nin.tl/Rennick2014.

[5] William Brownfield, Trends in global drug policy, US Department of State, 2014. Disponible sur : fpc.state.gov/232813.htm.