« Un monde sans drogue n’existe pas ». Ce truisme est une riposte lancée aux prohibitionnistes qui souhaitent l’extirper de notre quotidien, comme la médecine le ferait d’un virus. Imaginer que ce soit possible est une utopie, poursuivre cette utopie équivaut à mener sans victoire possible une « guerre contre les drogues », comme on l’a fait aux États-Unis et ailleurs à partir des années 1970. Mais l’utopie ne se limite pas à leur disparition. Puisqu’elles sont une réalité et qu’il faut « faire avec », militer pour leur dépénalisation, légalisation ou réglementation est un objectif pour leurs partisans, une utopie pour leurs détracteurs. L’utopie véhicule une vision du monde qui fédère et divise à la fois. Elle est l’idéologie de l’autre ; dans le langage courant, elle évoque un monde rêvé mais chimérique.

L’utopie est aussi un genre littéraire aussi vieux que le monde, doté d’un message politique. La dystopie, parfois appelée contre-utopie, évoque un futur dégradé, conçu en amplifiant les dérives du présent ou en en suivant la logique jusqu’au bout. Les mots d’utopie et dystopie viennent du grec topos, qui signifie lieu. Dans utopie, le préfixe u- exprime l’absence (lieu situé nulle part), et dans dystopie, dys- exprime la difficulté, l’anomalie (lieu dysfonctionnant). Ce ne sont pas des antonymes et, en se référant à son étymologie, le nom utopie pourrait désigner à lui seul toutes les formes de récits fictionnels, qu’il s’agisse d’un rêve, d’un cauchemar ou d’un mélange des deux qui se déroulerait dans un endroit non identifié.

Deux romans dystopiques, écrits dans la première moitié du XXe siècle, imaginent un futur angoissant qui, par certains aspects, fait écho à notre présent. Georges Orwell présente dans son roman intitulé 1984 un futur dominé par la violence et l’œil inquisiteur de Big Brother. Le Meilleur des Mondes, d’Aldous Huxley, décrit en 1931 une société apparemment paisible, hiérarchisée en castes. Les alphas et bêtas sont les castes supérieures, les deltas, gammas et epsilons les castes inférieures confinées aux tâches ingrates. Cette société vit en paix grâce au conditionnement des embryons qui grandissent dans un bocal, avec un traitement adapté pour que chacun puisse jouer le rôle prévu pour lui. Une drogue appelée soma garantit l’ordre social en procurant à tous un bonheur artificiel et libre d’émotions, dans une vie plate, agréable et mensongère.

« Dans tous les cas, cette stabilité s’obtient par un lissage social, une liberté sacrifiée au bien commun par la raison, la séduction ou la contrainte. »

La stabilité comme horizon

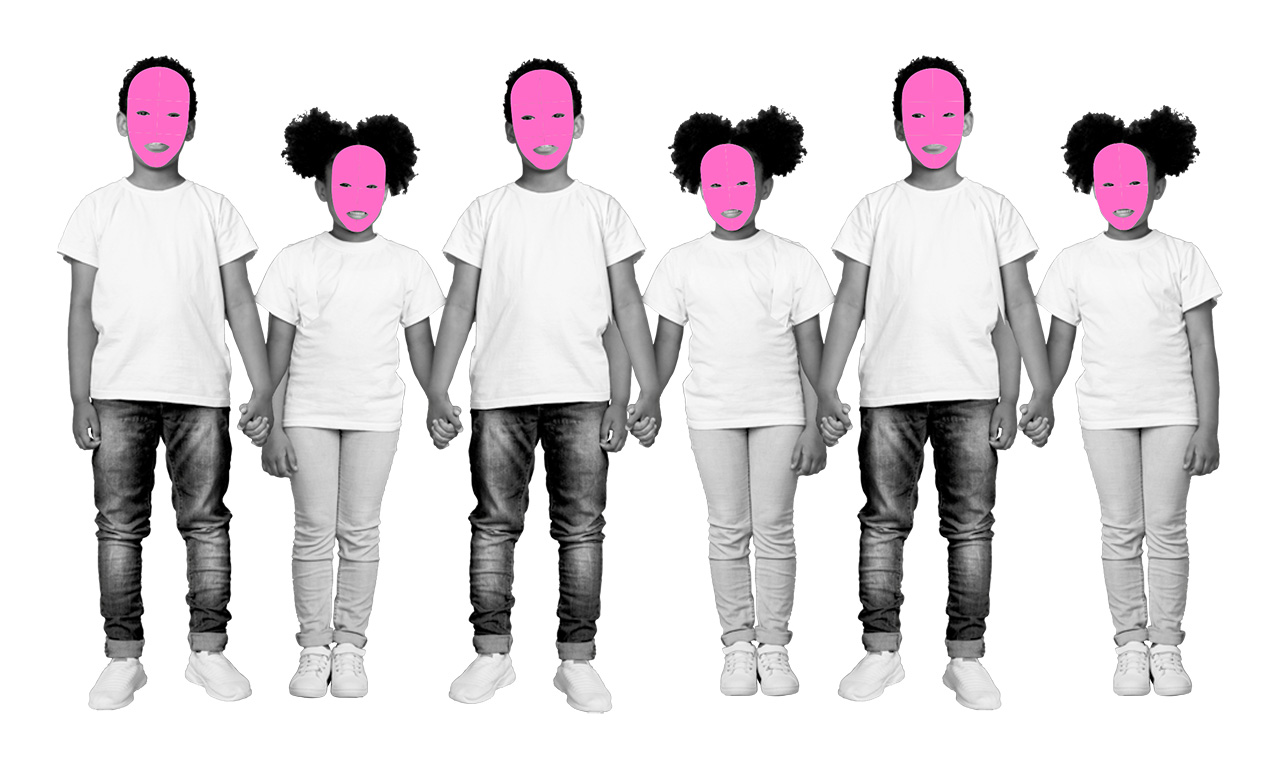

La société imaginée par les récits fictionnels repose sur la stabilité. D’après quelques exemples glanés au fil des siècles, celle-ci est gagnée par la raison (Platon), le respect des lois et l’égalité (Thomas More), le libre arbitre (Rabelais) et, plus près de nous, la force brutale (Orwell) ou la tyrannie douce (Huxley). Dans tous les cas, cette stabilité s’obtient par un lissage social, une liberté sacrifiée au bien commun par la raison, la séduction ou la contrainte. Si les dystopies s’enracinent dans le totalitarisme, les utopies et leur monde pacifié n’en sont pas exemptes, même si la répression est plus subtile. Dans Le Meilleur des Mondes, celle-ci est rare tant les personnes sont dociles, à l’exception d’un personnage central du roman, Bernard Marx, un alpha plus à qui des gouttes d’alcool ont été administrées par erreur quand il était un embryon. En règle générale, l’alcool était ajouté à l’alimentation des futures castes inférieures pour en limiter le développement. Cette erreur a rendu Bernard Marx moins beau que prévu, aiguisant chez lui du ressentiment, mais aussi de la clairvoyance à l’égard d’une société qui l’avait accidentellement privé de ce qui devait lui revenir. Et pour jouir de cet esprit critique qui ouvre son intelligence, il refuse de consommer du soma, non sans choquer ses congénères qui ne comprennent pas sa décision d’être lucide et malheureux, au lieu d’être heureux sans se poser de questions. Ce grain de sable grippe les rouages d’un monde harmonieux qui fera tout pour s’en débarrasser. La drogue est ici l’ingrédient-phare d’un régime politique où la liberté de consommer, qui résulterait d’un choix éclairé, est remplacée par l’obligation de le faire ou, plus insidieusement, par un comportement qui va de soi, avec toutes les apparences de la normalité.

Les drogues accompagnent depuis toujours les événements guerriers, conflits entre nations ou actes de guérilla, pour augmenter l’ardeur au combat et adoucir les souffrances. Pervitine, héroïne ou captagon, sans oublier l’alcool, font partie du paysage. Elles rappellent aussi, toutes proportions gardées, certains usages dans un monde professionnel sous pression. Après 1945, alors que certaines devenaient illégales sans cesser d’être accessibles, ces drogues ont fait l’objet d’expérimentations, parfois sous le contrôle des scientifiques, pour en éprouver les effets sur le cerveau. Ces usages visaient l’amélioration de soi-même, en termes de créativité ou d’acuité intellectuelle. Philippe Sollers, par exemple, consommait du captagon, sous forme « de petits comprimés blancs qu’on pouvait prendre par moitié. C’était l’héritier du corydrane, qui a coûté une partie de sa vue à Sartre qui s’en gavait pour écrire ». À propos de cette drogue, Sartre disait qu’elle lui mettait « un soleil dans la tête », « se détruisant la santé en toute conscience au nom de ce qu’il appelait le plein emploi de son cerveau ». Sollers se procurait du captagon sur ordonnance médicale, ce qui « n’est plus le cas depuis longtemps », pour cesser d’en consommer à cause des descentes « qui devenaient pénibles » même si, affirme-t-il, il faisait de cette drogue un usage prudent. Pour Sollers, ce genre de drogue procure des expériences intenses et peut de ce fait intéresser tout écrivain. « Si ça ne l’intéresse pas, tant pis, il peut boire de l’alcool comme tout le monde ».

« Huxley a expérimenté toutes les drogues possibles. Mais il se méfie d’une drogue qui servirait une société ennemie de la différence ou de la spécificité. »

Drogues et liberté

Deux conceptions du monde, deux usages des mêmes molécules, dans un cas à l’initiative d’un groupe de dirigeants pour manipuler les individus, dans l’autre à l’initiative du consommateur lui-même pour repousser ses limites. La liberté prend place sur un continuum allant de son absence totale, ou plutôt d’une situation dans laquelle elle n’a aucune raison d’être, à son expression maximale, qui résulte d’un choix où la santé et ses contraintes se résument à un concept étriqué, réservé aux gens ordinaires. Des robots d’un côté, des génies de l’autre ? La limite entre les deux mondes est loin d’être franche.

Les utopies sont critiquées pour leur « raideur quasi-géométrique », ainsi que pour l’impossibilité de théoriser à partir d’un contenu variable, non dénué de contradictions : pour la famille, les utopies peuvent aller de la rigueur monacale à la promiscuité débridée ; pour l’économie, elles varient de l’apologie de la frugalité à la consommation festive ; pour les drogues, de leur éradication totale à un accès sans entrave. Leur point commun est d’inventer un monde stable en minant l’ordre social existant, dénonçant en creux ses défauts, ses excès ou ses manques.

En 1958, Huxley publie son Retour au meilleur des mondes, pour vérifier la justesse ou l’erreur de ses prédictions. La guerre est passée par là, le monde a changé. Dans son bilan, Huxley s’effraie de la rapidité avec laquelle notre société a glissé dans certaines dérives qu’il prévoyait pour un futur bien plus lointain, du fait notamment de la surpopulation, de l’uniformisation du monde due à la rapidité des moyens de communication, ou de l’emprise de ce qu’il appelle les Grosses Affaires, entreprises ayant peu à peu phagocyté la concurrence. Quant au soma, s’il reconnaît la puissance délétère de cette arme politique, Huxley s’intéresse au futur des drogues qui, peut-être, nous soulageront bientôt de nos souffrances sans effet secondaire. Si nous pouvons y avoir accès, pourquoi s’en priver ? Il pose un regard confiant sur les avancées de la science au service d’un bien-être pour tous. Huxley a expérimenté toutes les drogues possibles. Mais il se méfie d’une drogue qui servirait une société ennemie de la différence ou de la spécificité. Là encore, la césure entre les deux n’est pas nette, la pente est glissante entre le bien-être individuel et l’emprise d’un système : « Avec la Ritaline, je suis moi en mieux », rappelle Roland Gori en fustigeant l’emprise de Big Pharma, citant également, parmi d’autres slogans, le « Welcome back ! » vanté par le Prozac. L’obligation d’être heureux, de croire selon une formule incantatoire que « la solution est en vous ! » relève elle aussi d’une tyrannie douce. Celle-ci fait reposer sur la personne, et sur elle seule, le poids de son destin, et lie le bonheur à l’action d’une molécule.

Huxley termine son Retour au meilleur des mondes par une réflexion sur la liberté. Il en évoque la puissance subversive en citant la parabole du Grand Inquisiteur, écrite par Dostoïevski dans les Frères Karamazov. En quelques mots : Jésus revient parmi les hommes à Séville, au temps de l’Inquisition. Tous le reconnaissent, il sauve un enfant de la mort. Le Grand Inquisiteur le fait arrêter et le condamne au bûcher pour le faire taire, lui et son message subversif selon lequel l’être humain est libre de choisir entre le bien et le mal. Selon l’Inquisiteur, l’individu n’est pas fait pour la liberté. L’Église a obtenu le pouvoir temporel pour en décharger ses fidèles en leur procurant le confort de l’obéissance avec, en compensation, de petites libertés, des plaisirs anodins qui leur font oublier, voire aimer leur situation d’esclave. Ce type de dictature est à la fois menaçant et tentant. Le soma permettrait de vivre, et parfois même de vivre bien, en renonçant au choix de vie, renforçant un système social auquel il permettrait d’échapper artificiellement. Le philosophe André Glucksmann a écrit qu’il ne peut y avoir d’accord que sur le mal : une société qui sait ce qui est bien pour les citoyens tombe dans le totalitarisme, la notion de « choix » comme celle de « liberté » devenant inutiles.

Entre l’acception commune de l’utopie, projet illusoire, et le sens que ce mot revêt dans l’espace de création littéraire et philosophique, se pose une question pratique, celle d’un programme pour mettre en œuvre ce qu’elle a de meilleur. L’erreur serait de la sacraliser. Lorsque, dans un autre contexte, on reprochait à Jean-Jacques Rousseau l’impossibilité de concrétiser son utopie éducative, l’Émile, il répondait en substance : « Ce n’est pas mon problème, j’ai dit ce que j’avais à dire, débrouillez-vous ». L’utopie, selon Ricoeur, est « un exercice de l’imagination pour penser autrement », et non un mode d’emploi à suivre à la lettre pour construire le futur. Elle ne comporte aucune dimension pédagogique, il nous incombe d’en inventer une.

- Le contraire de la dystopie serait l’eutopie, avec le préfixe eu- signifiant bien (comme dans le mot euphorie). Eutopie a été utilisé par Thomas More pour parler de son île imaginaire, où il fait bon vivre. Notons qu’en anglais utopie et eutopie se prononcent de façon identique, ce qui favorise la confusion.

-

PLATON, La République, IVe siècle AC. La cité idéale était gouvernée par un philosophe.

-

T. MORE, Utopia, 1516. L’auteur fustige en creux l’injustice de son époque.

-

F. RABELAIS, Gargantua, 1542. L’abbaye de Thélème, symbolisant la cité idéale, avait pour devise : « Fais ce que voudras ». Théléo, en grec, signifie je consens. Cette société est éduquée, respectueuse de chacun.

-

L. KAMIENSKI, « Les drogues et la guerre », Mouvements, vol. 86, n° 2, p. 100-111.

-

R. CRESPIN, D. LHUILLIER, G. LUTZ, Se doper pour travailler, Toulouse : Érès, 2017.

-

C. LANZMANN, Le lièvre de Patagonie, Gallimard, 2009.

-

P. RICOEUR, « L’idéologie et l’utopie : deux expressions de l’imaginaire social », Autres temps. Les cahiers du christianisme, vol. 2, 1984, p. 54.

-

R. GORI, H. FRESNEL, Homo drogus. Soigner n’est pas droguer, Harper Collins France, 2019.

-

N. MARQUIS, Du bien-être au marché du malaise. La société du développement personnel, PUF, 2014.

-

Ibidem.