La rencontre des plus jeunes avec les produits psychotropes, licites ou illicites, est source de conflit avec les éducateurs, qu’ils soient enseignants ou parents. Pour parer aux dangers réels ou supposés qu’ils impliquent, l’adulte souhaite outiller le jeune d’une façon efficace pour lui permettre d’éviter certains pièges. Mais face à une indolence jugée irresponsable, il est pris par un sentiment d’urgence. Il exige que tout s’arrête, et pour y parvenir s’en remet à ce que la tradition met à sa disposition, des arguments faits de paroles définitives, de lieux communs qui semblent frappés au coin du bon sens. Faire peur, faire honte ou faire la morale : cette démarche se situe en dehors du jeu démocratique dans le sens qu’elle empêche le débat et rend un jugement avant même une ébauche de dialogue.

Lorsque l’éducateur réagit face à une consommation de tels produits, il se heurte à deux écueils, le premier qui est la recherche d’une solution expéditive, le second celle d’un coupable qui ferait office de bouc émissaire (des fréquentations douteuses, un quartier difficile, une école ou des parents jugés laxistes ou trop sévères…). Prendre le temps de réfléchir est un premier pas pour y remédier, en s’interrogeant sur l’articulation qui se noue entre l’environnement du jeune, la perception qu’il en a, et les réactions légitimes, mais pas forcément pertinentes, d’un adulte qui s’inquiète ou qui se fâche.

L’école, les parents, et le jeune fumeur de cannabis

Imaginons un adolescent d’une quinzaine d’années puni pour avoir apporté du cannabis à l’école, et les réactions variées qui s’ensuivent, de la part des acteurs de l’école, de la famille et du jeune lui-même. S’il fréquente une école où ce genre de fait est récurrent, les réactions ne seront pas les mêmes que s’il fréquente un établissement où cette transgression est vécue comme un coup de tonnerre. Elles vont différer si l’école est prête à analyser ouvertement ce qui se passe ou si le phénomène reste tabou. Dans tous les cas, l’événement ne peut rester impuni : il met en échec la mission de l’école, ses valeurs, sa pédagogie. L’école, qu’elle soit élitiste ou dite « à problèmes », adopte une position qui va de la banalisation à la diabolisation, de la négation à l’épinglage, de la réprobation pure à la recherche de sens. La différence de traitement va dépendre de son intérêt à préserver (ou à construire) sa réputation, du soin qu’elle apporte aux élèves et à leur histoire, de son rôle auprès des familles, de la pondération qu’elle dresse entre le souci de la personne et celui du groupe.

Quant aux parents, ils peuvent rejeter la faute sur l’institution, insistant sur la responsabilité d’une école laxiste ou dépassée qui manque à son devoir de protection. Souvent, ils se sentent démunis face à un adolescent qui échappe à leur contrôle et qui n’est plus pour eux un enfant sans mystère. Ils s’en prennent alors à eux-mêmes, se sentant coupables de « n’avoir rien vu venir ».

L’adolescent peut nier, même s’il est pris sur le fait. Ou alors, déclarer que c’est la première fois, qu’il fait comme les autres, qu’il en a besoin pour oublier ses problèmes. Il peut s’effondrer ou en rire, passant pour un « caïd » aux yeux de ses camarades. L’éventail des possibilités est large. Des sanctions sont demandées et les avis divergent : certains exigent l’exclusion d’une « pomme pourrie » risquant de contaminer des innocents, d’autres souhaitent tirer profit de cet épisode pour sensibiliser la communauté à ce qui peut toucher chacun des élèves. Les discours sont plus ou moins virulents si le jeune est un bon élève ou pas, si son parcours est lisse ou chaotique, si la famille collabore avec l’école ou garde ses distances. L’élève bénéficiera d’une seconde chance ou sera exclu.

L’effet escompté est de dissuader l’élève de recommencer ou, s’il est exclu de l’école, de dissuader ses comparses d’agir de la même façon. Les adultes souhaitent transformer l’épisode en bonne leçon, utile à l’élève puni et à l’ensemble du groupe. L’école s’attend à ce que les parents soient désormais plus attentifs aux agissements de leur adolescent. Les retombées devraient être positives sur les résultats scolaires également. Bref, la suite logique serait de rétablir un supposé ordre initial, dans une perspective qui semble frappée au coin du bon sens. Mais la situation n’est pas aussi linéaire. Elle ne se résume pas à un calcul mathématique selon lequel il suffirait de supprimer l’objet perturbateur (la cigarette, le jeu vidéo, le joint de cannabis ou le verre d’alcool), voire l’individu gênant (le jeune qui transgresse), pour que le climat s’apaise et que soit rétabli un ordre fantasmé.

Les discours sont plus ou moins virulents si le jeune est un bon élève ou pas, si son parcours est lisse ou chaotique, si la famille collabore avec l’école ou garde ses distances.

Prendre du temps pour comprendre

Pour comprendre les motivations des jeunes à consommer un produit psychotrope, le modèle des jeux de Roger Caillois (1967) garde sa pertinence aujourd’hui, notamment à propos des jeux vidéo[1]. Toute consommation de psychotrope est susceptible d’offrir une dimension ludique, qu’il s’agisse d’un jeu « joyeux » ou d’un jeu « tragique ». Roger Caillois définit une typologie à partir de ce que ressent la personne lorsqu’elle joue, à l’aide de quatre indicateurs.

- L’agon est l’esprit de compétition, qu’il s’agisse de vaincre un adversaire ou de surmonter ses propres limites (bagarre, boxe). Les situations stressantes comme les examens ou les compétitions sportives, ou encore l’envie de séduire, de réussir, offrent un terrain favorable à la prise de drogues (dont l’alcool ou les médicaments) pour se désinhiber, se donner du courage, surtout lorsque l’on souffre d’une image de soi déficiente. L’enjeu est de mettre toutes les chances de son côté en diminuant ou supprimant ce qui pourrait désavantager.

- L’alea, « dé » en latin, est la chance, le hasard. Toute compétition comporte une part d’arbitraire : ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent, ni les plus mauvais qui perdent (comme dans « pile ou face »). Cette part de hasard pimente l’aventure, qu’il s’agisse d’un événement collectif ou d’une prise de risque autre, d’un défi que l’on se pose. « Sur un malentendu, cela peut marcher ! ». Cette réplique célèbre[2] parle des avantages à se lancer dans une opération de séduction, même si tout semble perdu d’avance. Dans un registre plus dramatique, une prise de risque extrême équivaut à s’en remettre au jugement de Dieu, comme dans les conduites ordaliques où l’individu joue « à la roulette russe ».

- La mimicry (mimétisme) est le simulacre, le « faire comme si ». Elle représente la mise en scène, le spectacle (jouer à la poupée, théâtre). Les jeux vidéo, notamment les jeux de rôle, créent une vie construite à sa guise, avec des promotions et des gains qui stimulent l’intérêt. Ils peuvent s’inscrire dans une pathologie comportementale par un surinvestissement lié à des phases existentielles difficiles[3]. Le verre que l’on boit ou le joint que l’on partage participent eux aussi à une mise en scène qui va permettre pendant un moment de se sentir autre (ou véritablement soi-même), plus libre, plus joyeux ou plus sociable, libéré des faiblesses habituelles.

- L’ilinx (vertige) est la griserie, la sensation intense de perte d’équilibre et de contrôle (balançoire, ski). L’ingestion rapide d’alcool est connue dans les milieux festifs, pour ressentir le plus tôt possible les effets de l’ivresse ou pour relever un défi. Comme la pratique intensive du sport ou les paris, les produits psychotropes génèrent des sensations fortes.

Comme les jeux, les drogues prises en groupe provoquent « la création artificielle […] des conditions d’égalité pure que la réalité refuse aux hommes[4] ». Boire entre copains, fumer après l’école, autant de gestes ordinaires qui renforcent l’appartenance à un collectif et marquent l’entrée dans la vie adulte. Le hasard participe à un effacement des inégalités dans les défis et les prises de risque. Dans les jeux vidéo, il est annulé par des lois rigoureuses qui, contrairement à ce qui se passe dans la vraie vie, font que les meilleurs gagnent s’ils suivent strictement les règles. À cet égard, les jeux vidéo sont justes, ce qui contribue à leur succès.

Le modèle des jeux apporte des nuances dans la compréhension des consommations des jeunes, certaines étant dangereuses et d’autres récréatives, certaines venant combler une faille narcissique et d’autres permettant de tester de nouvelles sensations. Les réponses des adultes doivent par conséquent être nuancées aussi. Il en va de la crédibilité d’une institution qui se veut juste, et qui doit certes sanctionner pour faire respecter un cadre, mais par des actes dotés d’une « dimension considérante », chaque élève étant unique, en maniant avec tact et dextérité « les principes d’égalité et de proportion car il s’agit toujours de traiter des élèves de manière égale sans les traiter de manière identique », comme des sujets de droits[5].

Il s’agit toujours de traiter des élèves de manière égale sans les traiter de manière identique.

La difficulté d’accepter le discours de l’autre

En mettant en exergue le produit incriminé et les représentations négatives qui s’y rattachent, la réaction des éducateurs se construit dans une démarche de procès, avec recherche d’une preuve et d’un coupable. Elle tient pour acquis que le comportement incriminé est irrationnel et qu’en parlant à la raison, au sens du devoir, à la fierté, il est possible de faire changer l’autre. Or, en misant sur la rationalité, l’adulte ne comprend pas que les motivations du jeune s’enracinent ailleurs.

Les dialogues de sourds à propos d’objets conflictuels révèlent l’impossibilité d’entrer dans les représentations de l’autre. Ils sont alimentés par les deux parties, qui toutes deux pensent avoir raison. Ce qui est faux pour le premier est vrai pour le second. Du point de vue du jeune, les représentations de l’adulte vis-à-vis du cannabis sont exagérément dramatiques et injustes, puisque l’alcool est toléré alors que c’est une drogue qui cause beaucoup plus de dégâts et de morts que le cannabis. Inversement, du point de vue de l’adulte, les représentations du jeune vis-à-vis du cannabis sont exagérément optimistes puisque la littérature scientifique parle des risques pour la santé, surtout lorsque le produit est consommé d’une façon précoce, et que la substance est interdite et met le consommateur en danger d’un point de vue légal.

Pour observer une attitude constructive face aux consommations de drogues, les deux approches sont à prendre en considération, dans le sens qu’elles ne doivent être ni moquées ni balayées d’un revers de main. Il serait caricatural d’opposer d’un côté les représentations erronées et de l’autre un savoir authentique, parce que si les deux conceptions du monde s’opposent, elles se superposent partiellement. La vérité de chacune des parties est liée à des expériences, à des capacités qui sont à découvrir, de façon à créer des ponts, à tisser des complémentarités. Ne pas considérer l’autre comme un « idiot » culturel, et ne pas se considérer comme le détenteur d’une vérité universelle, tels sont les deux principes qui doivent guider les éducateurs.

Faire peur ou informer

Pour l’adulte, l’adolescent est un personnage énigmatique, ironique, décalé mais également attachant. Lui parler est une tâche délicate, parce que le sens ou la charge émotionnelle des mots ne sont pas les mêmes pour les deux générations. Le mot « cannabis » illustre bien ce clivage, à a fois synonyme de mise en danger et de réunions entre copains ou soulagement d’un stress, réponse à un « ici et maintenant » jouissif ou douloureux. L’appel constant à la préparation de sa vie future, conjugué à un présent scolaire contraignant, contribue à une augmentation de ce stress et rend indispensable le « temps d’à-côté », celui des soirées ou des jeux, des défis et des expérimentations où l’on est entre pairs, avec « l’oubli de l’avenir[6] ».

Le recours à la peur est fréquemment utilisé pour sensibiliser aux risques encourus en cas de comportements jugés dangereux. Au sujet de son effet dissuasif, la littérature est partagée[7], le plus souvent franchement hostile, dénonçant même des effets pervers. Les campagnes de prévention centrées sur la peur suscitent des stratégies défensives pour juguler cette peur, alors que le but est de juguler le danger. Les jeunes (mais pas uniquement eux) en tirent des arguments à la fois logiques et pleins de mauvaise foi pour ne pas changer. « Fumer est dangereux, mais pas pour moi puisque je compense par une nourriture saine ». « Je fume du cannabis, mais toi tu bois de l’alcool, c’est pire… ». En outre, les effets peuvent être contre-productifs : l’expérience de la peur permet de sentir qu’on existe[8].

Pour favoriser une peur « saine », professionnels et parents sont demandeurs de savoirs objectifs (connaissance des produits, de la législation et des effets négatifs sur le corps) qui, selon eux, feraient obstacle aux comportements à risque. Mais si les questions des jeunes sur les drogues portent en apparence sur des faits concrets et objectifs (« Quelles différences entre les drogues ? » ; « Le cannabis est-il plus dangereux que l’alcool ? » ; « Quelle est la dose à ne pas dépasser ? »), elles cachent d’autres questions plus importantes à propos du sens de la vie, du plaisir, du devoir, de l’avenir de la société. En y répondant à la lettre, les éducateurs passent à côté de l’essentiel. D’ailleurs, les adultes qui se posent les mêmes questions factuelles s’interrogent eux aussi sur leur rôle, leur responsabilité, sur la façon d’être de meilleurs interlocuteurs pour des adolescents en plein bouleversement. Les questions sur les produits sont des questions-prétextes qui offrent un intérêt de connaissance orienté vers la pratique, alors que les autres, à portée philosophique, ont une portée éducative.

Dans le champ scolaire, l’attitude observée contre les élèves jugés subversifs procède en grande partie d’une vision pasteurienne selon laquelle il faut dépister, soigner, puis éradiquer.

La théorie de l’escalade

La théorie de l’escalade (gateway theory[9]), appelée aussi théorie de la porte d’entrée[10] (Marie et Noble, 2015), s’est généralisée à propos des drogues dans les années 1980, alors que notre société assistait à une paupérisation de la population toxicomane accompagnée d’un durcissement des discours sécuritaires. Cette théorie est alimentée par un imaginaire fondé sur la fascination. La « descente aux enfers » est prisée par les médias comme, par exemple, le roman à succès Moi, Christiane F., récit d’une héroïnomane au destin tragique. Les fumeurs de joints ne s’y retrouvent pas, leur propre consommation paraissant anodine en comparaison. Ou encore, ils sont captivés par un monde glauque qui vient combler une faille identitaire : des jeunes mal dans leur peau, ne sachant pas qui ils sont, préfèrent endosser une identité de « toxicomane » plutôt que de n’en avoir aucune[11]. Cet enfermement identitaire offre des bénéfices secondaires pour l’élève, qui a l’impression de savoir qui il est, et pour l’éducateur, qui peut mettre des mots sur la raison d’une dérive scolaire. Mais il provoque l’essoufflement d’un processus éducatif qui devrait prendre son ancrage dans la confiance, et non s’appuyer sur des certitudes à la fois confortables et mortifères.

Coluche, dans un sketch célèbre, fait parler un père alcoolique qui met en garde son fils et la « pente savonneuse » dans laquelle il s’est engagé : « Aujourd’hui, c’est un petit verre qu’il te faut, mais demain tu en fumeras tout un paquet ! ». Cette façon de prédire le pire est ancienne, comme le proverbe « Qui vole un œuf, vole un bœuf » attesté dans l’Ecclésiaste. Elle repose sur ce que Chapman et Chapman (1959) ont appelé « l’inversion des prémisses »[12] : si tout consommateur d’héroïne a probablement consommé du cannabis dans sa jeunesse, la consommation de cannabis à douze ou quinze ans ne présage pas d’un recours obligé à l’héroïne, à moyen ou à long terme.

Vouloir éradiquer la « bactérie »

Dans le champ scolaire, l’attitude observée contre les élèves jugés subversifs procède en grande partie d’une vision pasteurienne selon laquelle il faut dépister, soigner, puis éradiquer. Historiquement, la lutte contre les bactéries consistait à aérer les maisons, à se laver et à laver son linge, à créer des espaces distincts pour se nourrir ou pour dormir, pour les humains et pour les animaux, pour les malades et les personnes en bonne santé. Actuellement, le danger à éradiquer se cache partout, même dans l’invisible, nous poussant à désinfecter ce qui semble propre pour éviter d’être piégé à notre insu. À ce besoin d’hygiène correspond un désir de maîtrise : dans le champ éducatif, l’école comme les parents souhaite se prémunir au maximum des dangers qui viendraient menacer le parcours scolaire ou l’épanouissement personnel de leur rejeton. L’adolescent ne s’inscrit pas forcément dans ce cadre pourtant construit « pour son bien ». Les élèves récalcitrants sont dès lors jugés ingrats, et s’ils se font exclure, « c’est qu’ils l’ont bien cherché ».

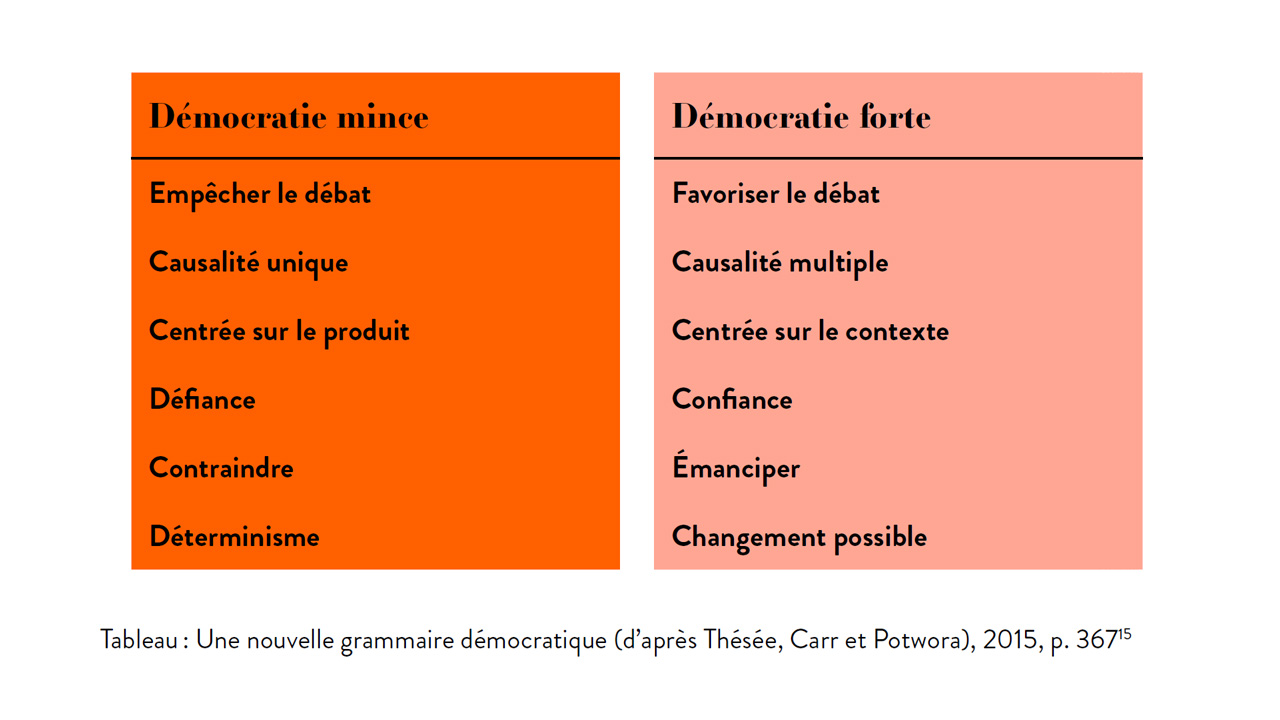

Au lieu de voir un jeune en train de se perdre, il faut prendre le temps de se demander ce qu’il cherche, quel vide ou quel besoin il comble par un produit. Ensuite, chaque partie doit entendre le raisonnement de l’autre pour dépasser les vieux clichés qui encombrent et faire émerger un discours autre. Ce processus est celui d’une alphabétisation démocratique, qui se construit dans le microcosme de la classe et de la famille pour rejaillir à une échelle plus vaste, celle du citoyen inscrit dans une société.

[1] CAILLOIS R. (1967), Les jeux et les hommes, Paris, Gallimard ; VALLEUR M. (2007), « Jeu, recherche de sens, et addiction », Psychotropes vol. 13, n° 3, p. 13-25.

[2] Les bronzés font du ski, comédie de Patrice Lecompte, 1979.

[3] VALLEUR M. (2009), « Entretien avec Marc Valleur », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, vol. 77, n° 3, p. 55-64.

[4] CAILLOIS, op. cit., p. 60.

[5] PRAIRAT É. (2013), La morale du professeur, Paris, PUF, p. 109.

[6] LE GARREC S. (2011), « Le temps des consommations comme oubli du présent », Psychotropes, vol. 17, n° 2, p. 17-38.

[7] GALLOPEL-MORVAN K. (2006), « Peur et persuasion sociale : état de l’art, limites et voies de recherches », Recherches et application en marketing, vol. 21, p. 41-60 ; BLONDÉ J., GIRANDOLA F. (2016), « Faire appel à la peur pour persuader ? Revue de la littérature et perspectives de recherche », L’Année psychologique, vol. 116, n° 1, p. 67-103.

[8] BARRAS C. (2014), On est trop sérieux à quinze ans. Des jeunes parlent de la mort, de la vie et de l’amour, Vevey, L’Aire.

[9] NKANSAH-AMANKRA S., MINELLI M. (2016). « ‘Gateway hypothesis’ and early drug use: additional findings from tracking a population-based sample of adolescents to adulthood », Preventive medicine reports, vol. 4, p. 134-141.

[10] MARIE N., NOBLE F. (2015), « La théorie de la porte d’entrée : enfin des arguments expérimentaux ? », Le courrier des addictions, vol. 17, n° 4, p. 24-25.

[11] BARRAS C. (2015), « Que faire des pommes pourries dans une école ouverte à tous ? », in MANÇO A. (dir.), Pratiques pour une école inclusive : agir ensemble, Paris, L’Harmattan, p. 123-144.

[12] CHAPMAN L. J., CHAPMAN J.-P. (1959), « Atmosphere effect re-examined », Journal of Experimental Psychology, vol. 58, p. 220-226.

[13] COUTERON J.-P. (2009), « Grandir parmi les addictions, quelle place pour l’éducation ? », Psychotropes, vol. 15, n° 4, p. 11.

[14] BAUMRIND D. (1991), « The influence of parenting style on adolescent competence and substance use », Journal of Early Adolescence, vol. 11, n° 1, p. 56-95.

[15] THÉSÉE G., CARR P. R., POTWORA F. (2015), « Le rôle des enseignants dans l’éducation et la démocratie : impacts d’un projet de recherche sur la perception des futurs enseignants », Mc Gill Journal of education, vol. 50, n° 2-3, p. 363-387.